当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

新築一戸建ての費用はいくらかかる?価格高騰の理由・予算の立て方を解説のインデックス

「一戸建ての新築を考え始めたけれど、実際どれくらいの費用がかかるの?」と不安に思っている方は多いかもしれません。特に注文住宅となると、使う住宅設備や家の大きさ、間取りなどによってかかる費用は大きく変わります。また、建築費以外にも土地代・諸費用・設備投資など、家づくりのお金はさまざまな要素が絡み合って決まります。

近年は、建材費や人件費の高騰などにより、全国的に新築一戸建てを建てるための費用は上昇傾向にあります。そこで本記事では新築一戸建てにかかる内訳や、コストが高くなる背景、予算の立て方を解説。予算の中で理想の住まいを建てるための家づくりのポイントをご紹介します。

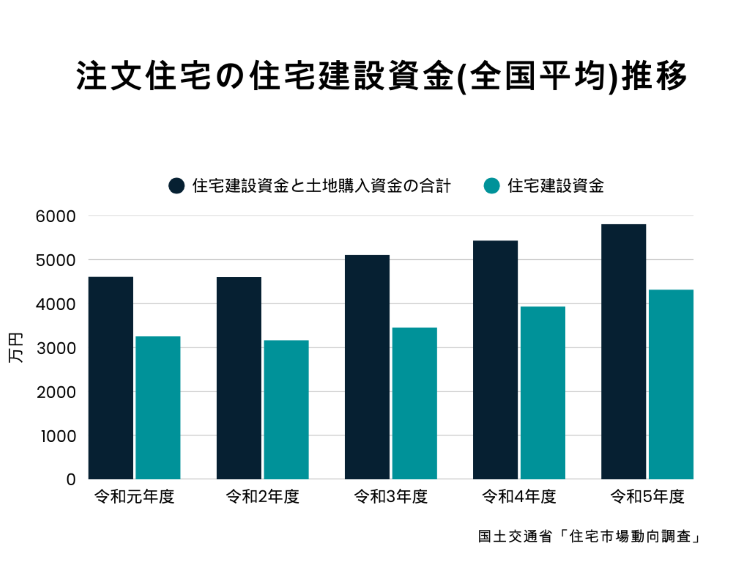

国土交通省が毎年発表している「住宅市場動向調査」によれば、新築一戸建ての建築費用相場はじわじわと高騰しています。

後ほど詳しくお話ししますが、その背景には、円安による資材費の高騰や人手不足による人件費高騰などが影響しています。こうした傾向は、まだまだ続くとも言われています。また、金利の高騰により住宅ローンの金利も高くなることが予想されていることから、家づくりにかかる費用は年々高くなっていくと考えられています。

いつか家を建てるのであれば、早い方が良いと言われる理由は、こうした住宅価格の高騰や金利の上昇が背景にあります。

新築一戸建て住宅を建てるには、建物の建築費以外にもさまざまな費用がかかります。

・土地購入費

・本体工事費(建物そのものの工事)

・付帯工事費(外構、給排水、地盤改良など)

・諸費用(登記費用、住宅ローン手数料、火災保険など)

家づくりにかかる主な費用として建築費に加えて大きなウエイトを占めるのが、土地購入費です。また、予算計画を建てる上で忘れてしまいがちなのが外構(庭や駐車場)、給排水設備、地盤改良など、建物以外に必要な工事にかかる費用です。

建築予定地に水道やガスを引き込む工事や、高低差をなくすための造成工事は思った以上に費用がかかります。土地購入時には、こうした附帯工事費がどのくらいかかるかも考えて土地探しをすることが大切です。

なぜ、近年は新築一戸建ての購入費用が高くなってしまっているのでしょうか?その理由は一つではなく様々な社会的背景や世界情勢が影響しています。

住宅の主要な建材である木材や鉄、コンクリートなどは、近年価格が上昇しています。たとえば2020年以降の「ウッドショック」では、新型コロナウイルスの流行やアメリカでの住宅需要の増加などが影響して、輸入木材の供給不足が起きました。ウッドショックによる木材の価格高騰は、2025年現在では落ち着いてかつての金額に戻りつつあるとも言われていますが、まだまだウッドショック以前の価格に戻っているとは言えない状況です。

また、住宅の基礎に使われるコンクリートも2020年以降高騰が続いています。その背景には人件費や物流費の高騰、ウクライナ情勢などが影響していると言われています。

他にも住宅で使われるキッチンやトイレなどの住宅設備も資材費の高騰を理由に値上がりが続いています。

国を上げて省エネ住宅が推進されるなど、新築住宅では高性能化が進んでいますが、これも購入価格が高くなる一つの要因となっています。

また、太陽光発電システムを搭載した家づくりをする方が増えたり、高断熱・高気密な住まいを建てるための高性能サッシなどが選ばれているのも住宅価格の高騰につながっています。

また、家を建てる職人が全国的に減っていることから人件費も高くなってきています。たとえば、国や自治体が公共事業の見積もりに使う基準賃金となっている「公共工事設計労務単価」は、2025年度は前年比平均5.6%も上昇しています。

夏の暑さが年々厳しくなってきていることなどを受けて、今まで以上に高性能な住まいへのニーズが高まるなど、住宅需要の変化も影響しています。他にも建築資材を運ぶための燃料費などの物価上昇も一つの要因と言えるでしょう。

年々高くなっているマイホーム購入費用。だからこそ、これから家を買うなら予算をしっかりと考えていく必要があります。ここからは、後悔しない新築一戸建て購入のためのポイントを解説します。

家づくりにかけられる「総予算」は、「自己資金(頭金)」と「住宅ローンの借入額」の合計で決まります。中でも住宅ローンの借入額は、年収に対する返済額の比率(年収負担率)を目安に検討するといいでしょう。

年収に占める住宅ローン返済額の割合は、一般的には年収の20〜25%程度が目安とされています。それ以上になると生活にゆとりがなくなるリスクも。無理のない返済計画を立てることで、将来的な家計の安定につながります。

例えば、年収500万円で年収負担率を25%で計算すると、年間の住宅ローン返済額は125万円。毎月の返済額はおよそ10.4万円となります。

あくまでも年収負担率は住宅ローンの借入額を考える目安です。大切なのは、無理なく返済できるかどうかです。ご家族のライフプランもしっかりと考えながら検討していきましょう。

住宅購入時の頭金は、物件価格の10〜20%程度を用意する人が多い傾向にあると言われていますが、最近では頭金0円で住宅ローンを組む方も増えています。

月々の返済のことを考えると、頭金が多ければ多いほど、住宅ローンの借入額が減り、月々の返済が軽くなります。一方で、お子様の教育費や家族の医療費など「もしも」に備えて手元に資金を残しておきたいと考えて、頭金を少なくして住宅ローンを組む方もいます。

ただし、住宅ローンを組む際には年収に対する年間返済額である「返済比率」もチェックすべきポイントとなります。返済比率の目安は、手取り収入の30〜35%、理想は20~25%と言われています。金融機関によっては、返済比率が30〜35%を超えると審査に通りにくくなる場合もあります。

無理なく払える金額を考えながら、頭金とローンのバランスをとることが大切です。

マイホーム購入のための資金計画では「月々いくら払えるか?」をベースに考えてみるのも良いでしょう。

たとえば今払っている家賃や生活費をもとに、無理のない月々の返済額を設定し、そこから借入可能額を逆算することで、現実的な予算が見えてきます。長い目で考えるなら、子どもの教育費や老後の資金など、将来的な支出も考慮して、余裕をもった予算設定を行うことが安心につながります。

また、新築一戸建てを購入すると、外壁塗装や給湯器交換・リフォームなどのメンテナンス費用や固定資産税などの家計支出もあります。こうした費用もあらかじめ想定して資金計画を建てておくと良いでしょう。

新築一戸建ての家を建てる際には、限られた予算の中で理想をどこまで実現するかを見極めることが大切です。「こんな家にしたい」「こんな設備が欲しい」と理想を考えればきりがないもの。その中で、できるだけ夢を叶えながら予算内での家づくりを実現するには優先順位をつけて取捨選択していくことが欠かせません。

SNSなどでも様々な家づくりの事例やノウハウを目にすることができるようになっている今。大切なのは「自分がなぜ家を建てたいか」を冷静に考えることです。

ひと昔前までは「子どもが生まれたから」「実家の近くに住みたいから」など、家づくりの動機は家族中心のものが主流でした。一方で最近は、「趣味のためのスペースが欲しい」「ペットとのびのび暮らせる家にしたい」「在宅ワークに集中できる書斎がほしい」など個人のライフスタイルに合わせた家づくりを考える方も増えています。

また、家族のかたちも多様化していますから、間取りや理想の住まいに必要な要素を考える際には「自分たちにとってどうか」を基準に考えてみましょう。

家づくりの予算には限りがあるからこそ、「どこにお金をかけるか」を見極めることが大切です。

例えば、「高気密・高断熱で快適に過ごしたい」「デザインにはこだわりたい」「地震に強い家にしたい」など、自分たちにとって“譲れないポイント”を家族で共有しましょう。また、「リビングの広さを確保する代わりに、個室は狭めでもいいかも」など、妥協できる点も考えてみましょう。

ちなみに、国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査」では、注文住宅の購入で“妥協したもの”として最も多かったのが「価格」(67.9%)、続いて「広さ」38.1%となっていました。こうした傾向は、「単に広い家」よりも暮らしに合った「質の高い特定の空間」を取り入れた家づくりを重視する価値観にも通じる結果となっています。

家づくりのトータル予算を抑えながら、満足感のあるマイホームを実現するには、空間の“ボリューム”より“クオリティ”にフォーカスするのがおすすめです。

たとえば、最近では子ども部屋を2部屋にするよりも後から仕切って使えるように大きな1つの部屋にする間取りがよく採用されています。このように、部屋数をむやみに増やすよりも、一室を広く使って多目的に活用する方が長い目で見て色々な使い方ができます。

このように、将来的に間仕切りを設けることで間取りを変えたり、増築ができるように設計したりと、あえて“可変性”を持たせた設計にするのもおすすめです。構造的に間取りの自由度が高い工法を選べば、将来間取りを変えたいと思ったときも柔軟に対応できる住まいとなります。

ここまで見てきたように、新築一戸建ての家づくりで費用を抑えながら理想の間取りや暮らしを実現するためには、「構造」の選び方が大切なポイントになります。空間の自由度や将来の暮らしやすさを左右する構造選びについて、知っておくべき考え方とテクニックをご紹介します。

スペースさえあれば間取りは自由に決められると思いがちですが、実は採用する「構造・工法」によってできること・できないことが大きく変わります。

例えば、在来工法と呼ばれる一般的な木造住宅では、耐震性を保つために決まった間隔・場所に柱や壁を作らなければいけません。そのため、大きな窓や広々とした空間を実現するのが構造的な制約によってできないことがよくあります。

そのため、大開口のリビング空間や大きな吹き抜けリビングなど理想の間取りを実現するには、柱の位置や開口部の自由度が高い工法を選ぶことが重要です。

またインナーガレージや、のびのびと創作活動ができるアトリエ、音楽室などを住まいに取り入れるなら、大空間を支えられる構造体が不可欠です。また、ペットと暮らす住まいなら、ペットたちが自由に家の中を動き回れる広さや、ペット専用の空間作りなどが大切になります。

また、在宅ワーク中心の暮らしなら、仕事に集中できるような“こもれる”場所がありながら、家族の気配をほどよく感じられる距離感を両立する間取りも理想です。

こうした様々なライフスタイルにあった空間プランを実現するには、柔軟に空間の大きさや間仕切りの有無などをデザインできる構造の家づくりが大切です。

間取りの自由度や広々とした空間を求めると、どうしても構造上の制約が課題になります。そんな中で注目されているのが、SE構法という手法です。

SE構法は、木造住宅でありながら鉄骨造やRC造並みの構造計算を行い、高い耐震性と大空間設計の両立を可能にした構造体です。柱や壁の位置にとらわれず、自由な間取りや大開口を実現できるので、趣味やライフスタイルに合わせた住まいのデザインが可能になります。

ここからは、SE構法で「理想の空間」を実現した住まいの実例をご紹介します。暮らしのこだわりをどうSE構法で叶えたのか、ぜひチェックしてみてください。

愛車を2台ゆったりと駐車できる大空間のビルトインガレージに、隣接するリビングはガレージの車を眺められる大開口のガラスサッシ。さらに、リビングの天井高は5mの吹き抜け空間にすることで、趣味を満喫できる住まいとなりました。

こうした大空間を実現できるのは、SE構法だからこそ。在来工法の木造住宅では構造上難しいと言われる大空間が連続する間取りを叶えています。

出典:重量木骨の家「シアタールームのある住宅【東京都小金井市】 」

次にご紹介するのは、防音性の高い地下空間をシアタールームとして活用した事例です。プロジェクターで投影できるスクリーンは大迫力の140インチ。専用の音響設備も取り入れて、趣味の映画の世界にどっぷりと浸れる空間が完成しました。

遊び好きの猫たちがのびのびと過ごせるキャットタワーが1階と2階をつなぐ吹き抜けリビング。2階に設けた大きな窓から、いつも暖かな陽射しが注ぎます。

猫だけでなく人もハンモックに揺られながら、窓の外の景色を眺めてくつろげるリビングは、周辺の里山の景色を室内に取り入れた大開口の窓が印象的です。

年々高くなっている新築一戸建ての費用。だからこそ重要なのが、無理のない資金計画と、優先順位をしっかりと整理することです。「どこにお金をかけるか」「どこは妥協できるか」を家族で話し合うことが満足度の高い家づくりにつながります。

また、理想の空間を実現するためには、間取りの自由度を支える“構造”の選択もポイントに。SE構法のような高強度な木造構造を選べば、大開口や吹き抜け、将来的なリフォームにも対応しやすく、暮らしの可能性が広がります。ぜひ、大切なマイホームを建てる際には、理想と現実のバランスを上手にとりながら、自分たちらしい住まいを無理なく叶える選択をしていきましょう。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)