当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

地震に強い木造住宅を叶えるための構造計算とは?その重要性を解説のインデックス

地震が頻繁に起きる日本では、建物の耐震性は重要です。そこで欠かせないのが、建築物の耐震性能を正確に確認するための「構造計算」です。

木造住宅においても、耐震性の重要性に変わりはありません。しかし、一般的な木造住宅にどのような構造計算がなされているか、ご存じない方も多いのではないでしょうか?

構造計算にはいくつかの種類があり、レベルが上がるほど安全性が強固になります。また、小規模な木造住宅のみに該当する構造の検討方法もあります。

この記事では、木造住宅における構造計算の種類と、より安心・安全な家づくりのためのポイントを解説します。

一般的に、構造計算には次のようなものがあります。

許容応力度計算とは「外部から部材にかかる力」が「部材の耐えられる力」以下におさまるかを示す計算方法です。外部からの力=建物の自重や風や地震の力に対して、部材=柱や梁などの強度を比較します。一定の基準に基づき、建物が倒壊しないよう計算されます。

許容応力度計算に加え、接合部の強度や変形のしやすさについての計算をする方法です。地震や台風など外部から力が加わった際の建物の「傾き」や、上下階の強度の「バランス」、重さと強度に「偏り」がないかを検証します。

さらに大地震が起きた時の安全度を確認する高度な計算方法が、保有水平耐力計算です。理論上は大地震でも安全なレベルを算出します。災害時の安全確保が求められるような、特に重要な建物に適用されます。

建物がどの程度の力に耐えられるか、また地震の揺れが時間とともにどのように影響するかを詳しく分析する計算方法です。この計算方法を用いるのは、特殊な建物や複雑な設計の建築物です。

通常、構造計算とは「1.許容応力度計算」と「2.許容応力度等計算」のことを指し、住宅設計で用いられるのは、主に1〜3までの計算です。

一方で、延べ床面積500㎡以下の2階建以下の木造住宅には、これまで構造計算はほとんど行われませんでした。この規模の木造住宅には、許容応力度計算は義務付けられていなかったためです。

木造住宅の構造を確認するには、多くの場合、壁量計算と呼ばれる簡易的な方法が用いられています。さらに、法改正以前、この規模の木造住宅は建築確認申請が簡略化されていたため、構造の検討は設計士に一任されるのが一般的でした。

多くの木造住宅に使われる壁量計算の内容と、構造計算との違いを見てみましょう。

壁量計算は、木造建築物の構造を確認するための簡易的な方法です。2階建て以下の木造住宅など規模の小さな建物において、構造計算の代わりに用いられます。

壁量計算では、地震や強風に対して建物が安全に耐えられるよう、必要な耐力壁の量、つまり壁の面積を計算で確認します。建築基準法による最低限の耐震基準が目安です。

壁量計算では平面的な計算を中心に行います。壁の配置バランスや接合部が地震時のねじれに耐えられるかの計算はなく、地盤の強度や基礎設計も行いません。これらは、別の簡易的な算出方法により求められます。壁量計算を含むこれらの簡易計算を「仕様規定」と呼びます。

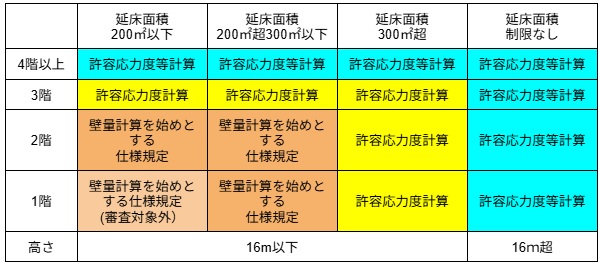

2025年4月の法改正により、延べ床面積500㎡以下の木造住宅にも、建築確認申請が必要になりました。申請では構造についても審査されます。しかし、一般的な住宅の規模である300㎡以下の2階建ての木造建築物では、壁量計算を始めとする仕様規定による審査が可能となっています。

構造計算と壁量計算は、建物の耐震性の確保と設計の自由度において大きな違いがあります。

壁量計算は、地震や強風に対して建物が安全に耐えられるよう、耐力壁の面積を確認する方法です。メリットは、検討方法がシンプルで効率的なため、設計と申請のコストや手間が抑えられること。しかし、実際の地震に対する耐力を正確に把握することはできません。

一方、許容応力度計算をはじめとする構造計算では、建物に加わるあらゆる荷重に対して、ひとつひとつ柱や梁などの部材が耐えられるかどうかを検証します。

建物の耐震性能を表す最高ランクは、耐震等級3です。しかし、同じ耐震等級3を取得した建物であっても、構造計算と壁量計算のどちらで取得したかにより、安全度が異なります。壁量計算により審査で安全性を確認された住宅であっても、構造計算をした結果、6〜7割程度の強度しかなかったようなケースも多く見られます。

また、壁量計算では、筋交いを入れた耐震壁によって建物の強度を確保します。耐震性を高めるために壁を増やすと、広々としたリビングがつくれないといった制約が生じることも。

構造計算により安全性を確保すれば、開放的な空間を取り入れながら、耐震性の高い家づくりをすることが可能です。

耐震性を確保するためには「許容応力度等計算」がとても重要です。「許容応力度計算」と「許容応力度等計算」はどこが違うのかを説明します。

1.許容応力度計算

建物の自重や、風・地震などの力に対して、柱や梁がどの程度の強度を持っているかを確認する。

2.許容応力度等計算

許容応力度計算に加え、地震・台風などで外部から力が加わった時に

・建物がどのくらい傾くか

・上下階の強度やバランスは適切か

・重さや強度に偏りはないか

などを検証する。

地震に耐性のある建物を建てるためには、この2つの構造計算が必要です。

特に、許容応力度等計算の実施によって、建物の強度を精密に検証できます。地震に強い住宅づくりのためには、許容応力度等計算を行うことがとても重要です。

SE構法では、木造住宅において、すべての建物で許容応力度等計算を実施し、最高レベルの耐震性能を示す耐震等級3を取得します。

耐震性の高さと、設計の自由度で選ばれるSE構法の住宅。その理由をご紹介します。

繰り返し大地震が発生する日本。しかし、これまでSE構法で建てた家には、地震による半壊や倒壊はありません。

SE構法が発売された1997年以降、日本で相次いで大地震が発生しました。その中でも半壊や倒壊がなかった理由は、すべての建物で行われた構造計算にあります。

SE構法では、1棟1棟に許容応力度等計算を行います。すべての建物の基礎から建物まで、計算によって徹底的な耐震性の検証を実施。そうして建てられた高い耐震性が、半壊や倒壊ゼロにつながりました。SE構法の耐震性が、たび重なる地震において実証されたのです。

SE構法では、柱と梁を強固に一体化させるラーメン構造という工法を採用しています。

この工法では、柱や梁に構造計算に基づいた強度の高い構造用集成材を使用し、接合部にはSE金物を使用します。SE金物は、木材を大きく削る必要がなく、木材の断面欠損による強度の減少を防ぎます。

さらに、使用するボルトは一般的なものの2倍の剛性を持ち、柱脚には高強度なアンカーボルトと専用の柱脚金物を使用。接合部の耐久性をさらに向上させます。

これらの接合部も、すべて構造計算により強度が検証されており、地震や風などの外力に対して非常に優れた性能を発揮します。

SE構法は、設計の自由度が高いことも特徴です。

従来の木造住宅は、耐力壁や筋交いで耐震性を高めるため、大きな開口や大空間を作ることは難しくなりがちです。

それに対し、SE構法では柱と梁で駆体を作るため、大きな窓や吹き抜けなどの大空間を、自由に設計することができます。

さらに、安全性は1棟ごとの構造計算で確認されます。高い耐震性を確保しながら、開放的な空間を自由に設計することが可能になり、理想の住まいづくりが実現できるのです。

木造住宅の安全性を確保するためには、許容応力度計算などの構造計算が欠かせません。これにより、建物の耐震性や耐久性が正確に確認できます。

しかし、一般的な2階建て以下の木造住宅では、構造計算が義務付けられていないのが現状です。その代わりに、簡易的な方法である壁量計算が多く用いられます。壁量計算では、耐震性が十分に確保できない場合も少なくありません。

SE構法では、すべての建物で許容応力度等計算を実施。建物の強度を精密に計算し、地震に強い家づくりを実現しています。その実績は、発売を開始した1997年以降、地震による半壊・倒壊が1棟もない事実により、証明されています。

さらに、柱と梁を強固に接合するラーメン構造により、耐震性を確保しながらも、広く開放的な空間をつくることも可能。設計の自由度が高いのもSE構法の大きな魅力です。

安心して暮らせる家を建てるためには、どのレベルの構造計算が行われているかを確認することが重要です。ぜひ、忘れずにチェックしましょう。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)