当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

4号建築物廃止で住宅の安全性はどう変わる?地震に強い家の選び方のインデックス

2025年4月の建築基準法等の改正により、4号建築物と呼ばれる木造建築物において、建築確認の手続きが大幅に変更されます。これまで簡略化されていた構造の確認が義務化されることになり、住宅の安全性の向上が期待されます。

この法改正は、実際に住宅購入を検討している人にどのような影響を与えるのでしょうか?法改正にあたり、気をつけておくべきことはあるのでしょうか?

そこでこの記事では、法改正の背景を整理し、これから家づくりのために知っていただきたいことや、地震に強い安全な家を選ぶためのポイントについて解説します。

4号建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号で定められた、建築基準法における建築物の分類のひとつです。以下のいずれかの建物が、該当します。

・木造で、階数: 2階以下、延べ面積: 500㎡以下、高さ: 13m以下軒高: 9m以下の建築物

・木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)で、階数: 1階建て、延べ面積: 200㎡以下の建築物

4号建築物は、建築確認申請に関する一部の手続きが簡略化されています。具体的には、建築士の設計であれば構造関係規定の書類の提出が不要。この建築確認申請の省略化を『4号特例』と呼びます。

4号特例では、竣工時も構造等の完了検査が省略されます。

そもそも建築確認申請とは、着工前に図面により建物が合法的に設計されているか審査を受けることです。審査を通り確認済証が発行されれば着工が可能。竣工後は図面通りの建物が建っているか、検査を受けなければなりません。

4号特例においては、建築確認における構造等の申請から承認までを省略できるので、工事にかかる時間を短縮でき、建設を迅速に進めることができます。

一方で、建築基準法に則った建物としての安全性は、審査機関を通すことなく、すべて設計した建築士に委ねられることになります。

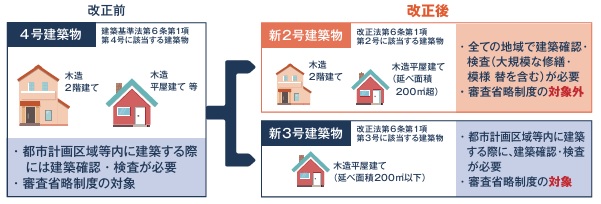

2025年4月の建築基準法の改正により、現在の「4号建築物」は廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」という区分に再分類されることが決定しました。

・新2号建築物(改正法第6条1項第2号に該当する建築物):木造2階建て、および延べ面積が200㎡を超える木造平屋建て

・新3号建築物(改正法第6条1項第3号に該当する建築物):延べ面積200㎡以下の木造平屋建て

出典:国土交通省

これに伴い、4号特例は廃止されます。新2号建築物は、建築確認申請に必要な項目が増えることに。一般的な木造2階建において4号特例により省略されていた構造等の審査を、今後は受けなければなりません。

新3号建築物においては、都市計画区域内では建築確認が必要ですが、改正前の4号建築物のように簡易化された審査の対象になります。つまり、4号特例を範囲を縮小して引き継いでいるのが新3号建築物だといえます。

では、なぜ今、4号特例が廃止されることになったのでしょうか?

その背景には、建築物省エネ法の改正があります。国は、2050年のカーボンニュートラル、つまり実質的な温室効果ガスゼロの実現を目指しています。

建築分野は、日本のエネルギー消費の約3割、木材需要の4割を占めています。その対策として、2025年4月からすべての新築住宅に、法による省エネ基準への適合が義務化されることになりました。さらに、2030年以降の新築住宅の省エネ性能を、ZEH基準(※1)に引き上げることも予定されています。

この法改正がもたらすのは、建物の重量化です。省エネを目指し断熱効率を上げるには、断熱材や高性能サッシの導入が欠かせません。さらに、屋根に太陽光パネルを乗せるとなると、建物の重量は増していきます。

地震が多発する日本では、重量化した建物の安全性の確保がより重要です。そのため4号特例を廃止し、一般的な木造2階建ての建築確認申請時にも、構造等の審査が義務付けられることになったのです。

(※1)高断熱・省エネを組み合わせて、年間の一次エネルギー消費量の削減を目的とする基準

4号建築物が廃止される2025年4月以降は、木造の2階建てや200㎡を超える平屋において、建築確認の簡略化が廃止されることを説明してきました。今までは建築士に委ねられていた家の構造が、今後は審査機関で厳格にチェックされることになります。

これは、住宅の安全性が公的に確保され、どの工務店やビルダーに依頼しても、一定以上の基準が担保されるということ。これから家を建てる消費者にとっては、安心安全性を信頼する大きな要因になります。また公的に安全性が保証されるため、不動産市場での資産価値が高まることも期待されます。

一方で、工務店や施工会社の中には、簡略化していた設計から施工、検査に至るまでのすべての工程で、新たな対応が必要となる場合もあるでしょう。設計基準や構造の安全性の確保が急務になり、取り組みの見直しや、技術習得が必要となるかもしれません。

設計や確認申請に係る時間とコストが増加すれば、結果的に住宅の価格に反映される可能性も大きいと言わざるを得ません。

ただし、すべての工務店や施工会社が構造の安全性を軽視してきたわけではありません。4号特例が実施されていた今までも、住宅の安全性を確保する構造計算を必須としてきた施工会社や設計事務所は存在します。そのような施工会社・設計事務所であれば、4号特例の廃止による価格上昇の影響を受けにくいだけでなく、構造の安全性についても高い信頼を寄せることができます。

法改正のさらなるポイントとして、構造に関する基準の改正があります。省エネ化等による建築物の重量化に対し、安全性の確保のため、木造建築物の「壁量(耐力壁の量)基準」及び「柱の小径基準」が見直されることになりました。

これらが基準に適合しているかを算出する方法には、以下の3つがあります。

1.法で定めた計算式を用いる算定

2.早見表により簡易に必要な、壁量や柱の小径を確認する方法

3.構造計算(許容応力度計算等)により、安全性を確認する方法

1と2は、建物の安全を確保するため、法で定めた最低限のルールに適合しているかを簡易的に算出する方法です。細かい構造計算を行わなくても適合すれば建築確認が可能になります。

今回の法改正により、算出方法に従った計算や資料作成の業務が増える施工会社や工務店は多いでしょう。しかし、1と2の方法で手続きを踏んで建築確認を通過したとしてもなお、構造計算を省略できる点には変わりません。

これに対し3は、許容応力度計算などの構造計算を行う方法です。この構造計算では、建物ごとに地震や風の力などによりかかる荷重を、詳細に計算します。部材ごとの強度や接合部まで詳細に検討するため、高い安全性を確保することができます。

施工会社や設計事務所の中には、従来から小規模な木造建築にも構造計算を行ってきた会社や事務所もあります。そのような施工会社や建築事務所であれば、法改正により工程や手続きが増えることはありません。従って、法改正による住宅価格の上昇もないと考えられます。さらに、建物の構造の安全性にも、じゅうぶんに信頼を寄せることができます。

法改正後は、家づくりにおいて、設計や施工レベルがより問われるようになります。適切な技術を持った、信頼できる施工会社・設計事務所を選ぶことは、今まで以上に重要になるでしょう。

4号建築物の廃止により、建築確認申請が大きく変わる木造建築。しかしSE構法は法改正以前から、構造計算により建物の安全性を保ち、地震に強い家をつくり続けています。

SE構法では、販売開始以来、一棟一棟すべての建物に、構造計算を行ってきました。鉄骨造や鉄筋コンクリート造では常識的に行われている手法を木造にも取り入れ、安全性を構造計算による数値で裏付けしています。

地震が頻発する日本において、SE構法の家は安全性に高い実績を誇ります。2011年3月の東日本大震災、2016年の4月に熊本地方を襲った大地震、2024年1月の能登半島地震。その他の地震においても、倒壊・半壊がゼロでした。

壁量により構造を強化する従来の木造建築では、安全性を高めるため耐力壁が増える分、間取りの自由度が減少します。

SE構法は、ラーメン構造と呼ばれる建築手法を採用しています。強固に接合された柱と梁で構成される構造駆体のため、安全性を確保しつつ広い空間をつくることが可能。大空間のリビングや開放感のある吹き抜けなど、デザインの自由度の高さもSE構法の特徴です。

ラーメン構造であるSE構法の家は、スケルトン(=建物の骨組み)と、インフィル(=間仕切りや設備)が分離された仕様です。そのため、ライフスタイルの変化によるリフォームに柔軟に対応できます。

また、構造計算により「耐震等級」についても最高等級を問題なく取得することができます。これらは、将来にわたり家の資産価値に大きく寄与します。

4号建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号で定められた、小規模な建築物の分類のひとつ。木造なら2階以下・延べ面積500㎡以下の建物が該当し、建築確認申請の手続きが簡略化される「4号特例」が適用されていました。

しかし、2025年4月の法改正で4号建築物は廃止され、「新2号建築物(木造2階建て・延べ面積200㎡超の平屋)」と「新3号建築物(延べ200㎡以下の木造平屋)」に再分類されます。また、4号特例も廃止されます。

この見直しの背景にあるのは、省エネ基準の義務化による建物の重量化。耐震安全性を確保するため、新2号建築物において、建築確認申請時に構造に関する審査が義務化されます。その結果、施工会社や設計事務所によっては、設計・施工の負担増やコスト上昇し、住宅価格へ反映することが懸念されます。また、簡略化されてきた構造設計への不安も残ります。

しかし従来から構造計算を実施してきた施工会社・設計事務所なら大きな影響はありません。今後は、安全性に対し信頼できる施工会社・設計事務所を選ぶことが、今まで以上に重要になるでしょう。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)