2019/08/30プレスリリース

耐震・地震に関する全国意識調査

<防災の日:災害時に安心・安全だと思う場所に関する意識調査>

もっとも「安心」と思う場所は自分の家、「安全」は避難所

耐震性能に満足している人は、自分の家を「安心」と感じる傾向に

*****

日本に安心・安全な木構造を普及させるべく木造耐震設計事業などを手掛ける株式会社エヌ・シー・エヌ(東京都港区・代表取締役社長 田鎖郁男)は、9月1日の「防災の日」に向けて、“災害時に安心・安全だと思う場所に関する意識調査”を771名に実施しました。

調査トピックス

- ・ やっぱり“家”が「安心」。でも「安全」ではないとも 感じている

- ・ 家の中で地震がきてほしくない場所1位は「風呂場」

- ・ 自分の家に耐震性能が備わっているかわからない人は3割に

- ・ 今年、避難訓練の予定はまだない8割。4人に1人は避難場所を知らない現状も

- ・ 建築学、危機管理の専門家による調査総括・防災Tips公開

災害時に安心だと思う場所、安全だと思う場所

9月1日の防災の日に向けて、災害時の安心・安全な場所に関する意識調査を実施し、「 大きな地震が発生した際に、安心・安全だと思う場所」について伺いました。今回、「安心」を、心が安らぐ・落ち着くかどうかの主観的な気持ち、「安全」を倒壊しにくい・しやすいなど機能・構造面での客観的な根拠にもとづくものとして定義し調査しました。

家がもっとも「安心」は約半数に、しかし「安全」ではないと思う人は約3割

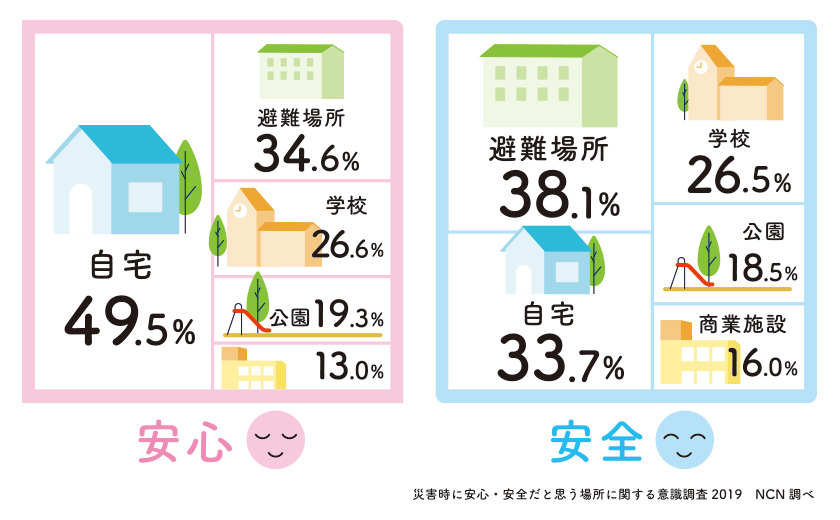

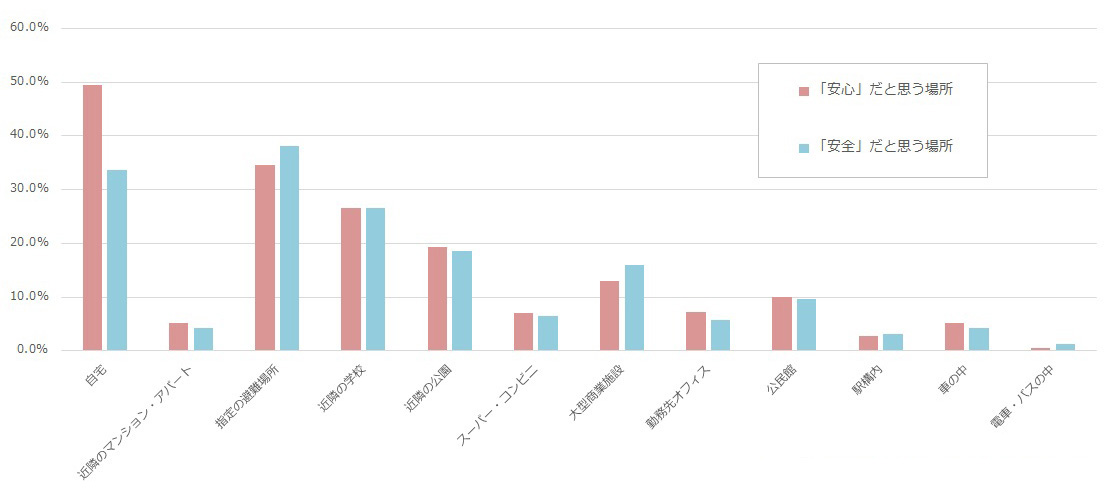

大きな地震が発生した際に、「安心」だと思う場所について伺ったところ、TOP3は「自宅(49.5%)」、「指定の避難場所(34.6%)」、「近隣の学校(26.6%)」と、自分の家がもっとも高い結果となりました。有事の際には普段住み慣れている自宅が、心理的な落ち着きや安らぎを与えてくれるようです。また、現在の住まいの形式別に見ると、戸建に住む人は51.4%、戸建以外に住む人は47.5%が「自宅が安心」と回答しました。

一方、「安全」だと思う場所について伺うと、「指定の避難場所(38.1%)」、「自宅(33.7%)」、「近隣の学校(26.5%)」がTOP3となりました。もっとも「安心」だった自宅が、「安全」視点になるとポイントを大きく減らし2位となりました。実際に自宅を「安心」と回答した382名の中でも、自宅が「安全」であると答えた人は61.0%どまりと、約4割の人は「自宅は安心だが安全ではない」、と考えていることを示唆しています。

災害時に「安心」「安全」だと思う場所(n=771)

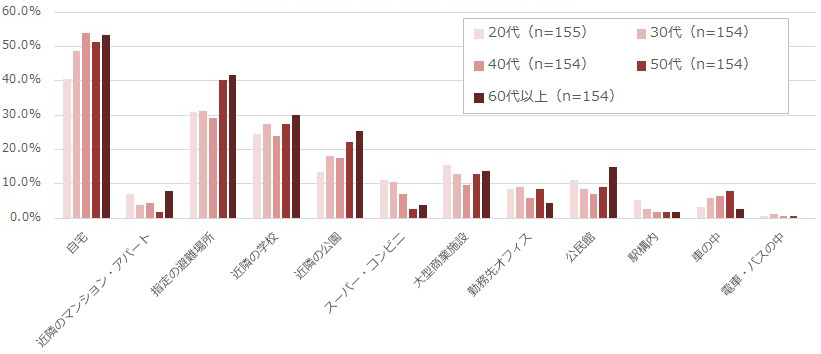

年代別に見ていくとTOP3の順位はかわらないものの、自宅を「安心」と答えた人は40代以上に多く(40代53.9%、50代51.3%、60代以上53.2%)、20~30代は平均より少ない傾向となりました(20代40.6%、30代48.7%)。そんな20~30代が比較的「安心」と答えた場所には、「スーパー・コンビニ(20代11.0%、30代10.4%)」、「勤務先オフィス(20代8.4%、30代9.1%)」などがあがりました。さらに、20代では他の世代と比べて「駅構内(20代5.2%)」を安心とする割合が高いこともわかりました。

災害時に「安心」だと思う場所(年代別)

実際に避難すると思う場所TOP3 は、

「指定の避難場所」「自宅」「近隣の学校」

大きな地震が起きた際に避難すると思う場所について伺うと、「指定の避難場所(34.2%)」、「自宅(24.6%)」、「近隣の学校(14.0%)」と、「安心」ではなく「安全」

だと思う場所のランキングと一致する結果となりました。有事の際には、心理面の落ち着き・安らぎだけではなく、やはり機能・構造的に倒れにくいとされる場所に優先して避難したい、という意識が見られます。

自宅を「安心」と答えた人の内、実際に避難すると思う場所を「自宅」と答えた人は38.5%でしたが、自宅を「安全」と答えた人は、同質問に44.6%が「自宅」と答えていることからも、実際の避難場所を決める際には安心よりも安全を重視する傾向が伺えます。

実際に避難すると思う場所

| 1 | 指定の避難場所 | 34.2% |

|---|---|---|

| 2 | 自宅 | 24.6% |

| 3 | 近隣の学校 | 14.0% |

| 4 | 近隣の公園 | 6.5% |

| 5 | 公民館 | 2.3% |

自宅の「安心」は居間・リビング、トイレ、寝室。

「安全」は居間・リビング、トイレ、風呂場が上位に

大きな地震の際に自宅のどこが安心・安全だと思うかについて伺うと、安心は「居間・リビング(32.6%)」、「トイレ(21.1%)」、「寝室(15.0%)」、安全は「居間・リビング(23.3%)」、「トイレ(19.6%)」、「風呂場(11.8%)」という結果に。「居間・リビング」については安心・安全両方で1位ではあるものの、安心のポイントよりも安全は9%程下げる結果となりました。

自宅内で「安心」と思う場所

| 1 | 居間・リビング | 32.6% |

|---|---|---|

| 2 | トイレ | 21.1% |

| 3 | 寝室 | 15.0% |

| 4 | 風呂場 | 14.0% |

| 5 | 玄関 | 10.1% |

自宅内で「安全」と思う場所

| 1 | 居間・リビング | 23.3% |

|---|---|---|

| 2 | トイレ | 19.6% |

| 3 | 風呂場 | 11.8% |

| 4 | 寝室 | 11.0% |

| 5 | 玄関 | 9.9% |

自宅のここにいる時だけは、地震はこないでほしい・・・1位は「風呂場」

それでは大きな地震がもっともきてほしくない自宅内の場所はどこか伺うと、1位「風呂場(34.9%)」、2位「キッチン・台所(11.5%)」、「トイレ(10.4%)」と、風呂場が大差をつけ1位となりました。やはり、裸の状態のお風呂では、急な地震に対応ができないことからの不安感が大きいのでしょうか。確かに風呂場で大きな地震がきた場合に、真っ先に何をすべきか普段から把握しているという人は、そこまで多くないのではないでしょうか。

自宅内で地震がきてほしくない場所

| 1 | 風呂場 | 34.9% |

|---|---|---|

| 2 | キッチン・台所 | 11.5% |

| 3 | トイレ | 10.4% |

| 4 | 寝室 | 6.6% |

| 5 | 居間・リビング | 6.4% |

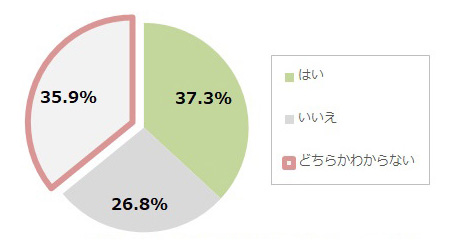

自宅の「耐震性能」把握している?自宅の耐震性能「わからない」35.9%

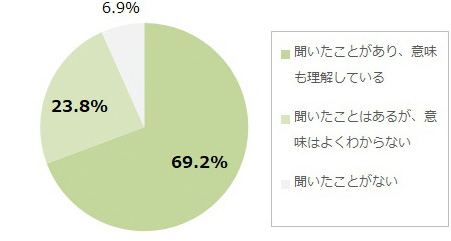

そもそも、自宅に耐震性能を備わっているかどうか(※)についても伺いました。まずは「耐震」という言葉と意味を知っているかどうかの問いには、「意味まで理解している(69.2%)」、「聞いたことはあるが意味はわからない(23.8%)」、「聞いたことがない(6.9%)」となりました。「耐震」という言葉を聞いたことがある人に、自宅が耐震性能を備えているか伺うと、「備えている(37.3%)」、「備えていない(26.8%)」、「わからない(35.9%)」と、3人に1人は耐震性能が備わっているかどうか知らないまま住んでいることがわかりました。

(※)「耐震性能を備えている」とは、耐震等級1以上を有する住宅。

「耐震」という言葉を聞いたことがあるか?(n=771)

現在の住まいは、耐震性能を備えているか?(n=719)

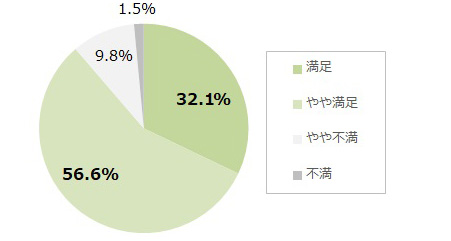

耐震性能に満足している人は、自宅の「安心」が高まる結果に

自宅に耐震性能を備えていると答えた人に、耐震性能の満足度を伺うと「満足(32.1%)」、「やや満足(56.6%)」、「やや不満(9.8%)」、「不満(1.5%)」と、約9割は満足していると回答。中でも、「満足」と答えた人の80.0%、「やや満足」と答えた人の70.0%が、自宅を「安心」と回答したことから、大きな地震の際の自宅の安心感は、「耐震性能に満足している」かどうかに関係していることがわかります。耐震性能を備えているという構造的な根拠がある故に、地震がきても安心だという気持ちを強く持てるのかもしれません。

今の住まいの耐震性能に満足しているか?(n=265)

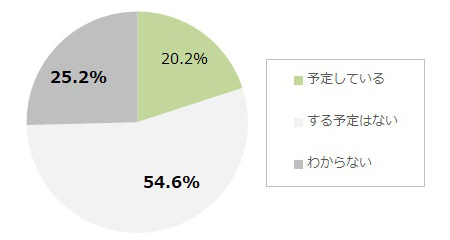

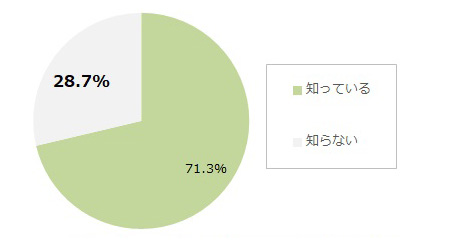

「今年、避難訓練の予定は現状ない」8割にも。4人に1人は「避難場所知らない」

9月1日の「防災の日」に合わせ、全国各地で多くの避難訓練が実施されることが予想されますが、今年避難訓練に参加する予定があるかを伺うと、「予定している(20.4%)」、「予定はない(54.6%)」、「わからない(25.2%)」となり、約8 割が予定なし・わからないと、避難訓練の参加に消極的な結果となりました。さらに避難場所を知っているかについては、「知っている(71.3%)」、「知らない(28.7%)」と、4人に1人は避難場所を知らないことがわかりました。

今年、避難訓練に参加する予定はあるか?(n=771)

自分が住む地域の、避難場所を知っているか?(n=771)

それでは地震が起きた際にどのような対処を行うべきか、事前にどのような準備をしておくべきか、といった具体的な内容に関して、“建築学”視点で工学院大学建築学部まちづくり学科教授久田嘉章氏、“危機管理”視点で危機管理教育研究所代表 / 危機管理アドバイザー 国崎信江氏にお話しを伺いました。

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 久田嘉章氏 コメント

「調査では約半数が「自宅が安心」と思う一方で、約3割しか「安全」と思わないという結果でした。災害には様々な種類がありますので、まず地元自治体が公開している地震の揺れや延焼火災・津波・地盤災害、さらには風水害などのハザードマップ等を調べ、自宅の周辺にはどんな危険があり、どのような状況の場合、どこに避難すべきか、確認して頂きたいと思います。

一方、「地震の揺れ」に対しては、「安全・安心」で「逃げる必要のない自宅」にすることが、現在の技術であまり費用をかけずに実現が可能です。その際、基本となる3つの対策は、「耐震構造」、「室内の安全対策」、「十分な備蓄」です。

なかでも重要なのが「耐震構造」ですが、現在の法規上の耐震規定は「震度6強程度の揺れで倒壊しない」という最低基準に過ぎないことを理解し、より高い耐震性を目指しましょう。例えば、2016年熊本地震の際、益城町では震度7の激しい揺れが2回も生じ、甚大な建物被害が発生しましたが、国土交通省の調査によると、最新の2000年耐震基準で建てられた木造住宅の倒壊率は2.2%(319棟中7棟が倒壊)と低い値であり、しかも倒壊した7棟の多くは柱や梁の接合部様式が不十分であったり、構造的にバランスの悪い設計が行われていました。もし構造計算を行い、しっかりと設計・施工されていれば大きな被害は防げたと言われています。さらには2000年基準の1.5倍以上の耐力を有する「耐震等級3」の木造住宅が16棟ありましたが、うち2棟が軽微な被害、14棟は無被害でした。すなわち震度7でも「安全・安心」で「逃げる必要のない自宅」が可能なのです。」

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 久田嘉章(ひさだよしあき)

工学院大学総合研究所・都市減災研究センター長/工学博士

工学院大学総合研究所・都市減災研究センター長/工学博士早稲田大学理工学部を卒業、同大学院を修了・助手、南カルフォルニア大学地球科学科助手、1995 年より工学院大学の専任講師・助教授を経て現在に至る。専門は地震工学・地震防災。2018年現在、内閣府・相模トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動検討会、文部科学省・地震調査研究推進本部・調査観測計画部会、気象庁・長周期地震動に関する情報検討会委員会等の委員、日本建築学会・構造本委員会・幹事、日本地震工学会・理事会・監事、東京建築士会・理事など。主な著書に、「逃げないですむ建物とまちをつくる―大都市を襲う地震等の自然災害とその対策(日本建築学会編、2015)」など。

危機管理教育研究所 代表 / 危機管理アドバイザー 国崎信江氏 コメント

「アンケートの結果から見えてくるのは災害時に頼りになるのは避難所と考えている人が多いということです。しかし、避難所が被害を受けるなど予想外のことが起きることもありますし、被災者が多ければ避難所が過密状態となり必ず入れるとは限りません。また、入れたところで劣悪な環境になることも考えられます。体調やストレスだけでなくプライバシーや防犯上の問題などもあります。また、自宅が被害を受けるということは自分や家族の生命を脅かし財産を失うことでもあります。災害時に避難することを前提にした防災ではなく、地震が起きても大丈夫と思えるように自宅を安全にすることを目指して、まずは建物の耐震性に関心をもちましょう。

浴室やトイレ、キッチンでの地震……自宅内での地震に備えておくべきこと

自宅で地震に遭ったことを想定して各空間で危険な箇所を確認しましょう。例えば浴室なら閉じ込めの危険や避難の時にせっけんや濡れた床で滑ってけがをする恐れもあります。浴室内にタオルやトレーナー、飲料、笛などをプールバッグなどに入れてまとめておくと安心ですし、携帯電話に防水性能があるなら入浴時にも浴室内に置くことをお勧めします。トイレも閉じ込められやすい場所なので浴室と同様に閉じ込められることを想定してトイレ内に防災用品を備えておきましょう。

キッチンは限られた空間に家具、家電製品、食器、調理器具など倒れたり落ちたり割れたりする危険なものが集まっている場所なので、地震が起きたらまずはキッチンから離れることを意識しましょう。

家具は基本的に寝ている場所に倒れたり、ドアを塞いだりする場所に置かないようにして、強度のある壁にしっかり固定します。廊下や玄関回りなどの避難の動線上には家具を置かないことも大切です。

自宅備蓄は万全に。あらゆるライフラインが途絶えたことを想定

自宅で継続して生活するための備えとして蓄電池、発電機、災害用浄水器、卓上カセットコンロとカセットガス、掃除用具(ほうき、ちりとり、ガラ袋、粘着ローラーシートなど)、補修用品(ブルーシート、ガムテープなど)、ウォータータンク、ソーラー式ランタン、携帯電話用充電バッテリー、ヘッドライト、ヘルメット、長くつ、手袋、衛生用品(災害用トイレ、ウェットタオル、除菌剤、タオルなど)、応急手当用品の他、日常的に食べている食材を多めにストックしておくなどライフラインが途絶えた生活に対応できるものを準備しましょう。

外出時にも最小限の防災用品を。ビニール袋1 枚あるだけでも用途は様々

日頃持ち歩いているカバンの中にも必要最小限の防災用品(携帯トイレ、マスク、応急手当用品、ゼリー飲料、大型ビニール袋、大判のハンカチなど)を入れておくと、仕事や買い物などの外出中の被災にも対応でき安心です。ちなみに、大型のビニール袋を1枚入れておくだけで、レインポンチョ、敷物、給水袋、防寒対策、三角巾など多用途に代用できます。

外で地震がきた場合は安全確認できてから帰宅。家族との事前確認が大切

災害時に留意することとして家族がいる人は事前に、勤務先や学校で地震が起きた時、どのタイミングで帰宅するのかを話し合っておきましょう。災害直後に帰宅するのは危険です。安全な場所に移動し、そこで状況が落ち着くまで留まる勇気を持ちましょう。命があればどれほど日数がかかっても必ず会えます。無理して帰宅することがないように家族の安否の確認方法を話し合っておきましょう。

大地震後は自宅での犯罪リスクにも注意

自宅にいても、留守でも住宅侵入の犯罪リスクはあります。停電で照明がないと在宅中であっても気づかれずに侵入されることもあります。鉢合わせが怖いので、戸締りはもちろんのこと、照明、音が出るものは必ず用意してきましょう。家が損壊したら早い段階で貴重品や大切なものは信頼できる家族や親族などに預かってもらいましょう。

避難所や外出時には、防犯ブザーを携帯すること、不審な人や車からの声掛けは無視する、ボランティアは信頼できる組織からの紹介かを確認する、地域の犯罪情勢の最新情報を入手するなどを心がけましょう。日頃から地域の方と交流することで困ったことがあったときに相談しやすくなります。普段、関わりがない人を誰も親身に助けてはくれません。災害の時はきっと誰かが助けてくれるという甘い期待を持たずに自分や家族を守るためにも、防災訓練や地域のイベントに積極的に参加しましょう。」

危機管理教育研究所 代表 / 危機管理アドバイザー 国崎信江

横浜市生まれ。女性や生活者の視点で家庭、地域、企業の防災・防犯・事故防止対策を提唱している。講演、執筆、リスクマネジメントコンサルなどの他、文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員」、東京都「震災復興検討会議」委員などを務める。現在はNHKラジオ マイあさ!の「暮らしの危機管理」のコーナーやテレビ、新聞などで情報提供を行っている。著書に『地震の準備帖―時間軸でわかる心得と知恵』(NHK出版)『サバイバルブック―大地震発生その時どうする? 』(日本経済新聞出版社)『マンション・地震に備えた暮らし方』(エイ出版社)『これ1冊でできる!わが家の防災マニュアル』(明治書院)などがある。

横浜市生まれ。女性や生活者の視点で家庭、地域、企業の防災・防犯・事故防止対策を提唱している。講演、執筆、リスクマネジメントコンサルなどの他、文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員」、東京都「震災復興検討会議」委員などを務める。現在はNHKラジオ マイあさ!の「暮らしの危機管理」のコーナーやテレビ、新聞などで情報提供を行っている。著書に『地震の準備帖―時間軸でわかる心得と知恵』(NHK出版)『サバイバルブック―大地震発生その時どうする? 』(日本経済新聞出版社)『マンション・地震に備えた暮らし方』(エイ出版社)『これ1冊でできる!わが家の防災マニュアル』(明治書院)などがある。

本調査結果を踏まえ、当社では日本の豊かな暮らしの実現に向け、「安心・安全な木構造の普及」を目標にすべての木造住宅に構造計算を実施します。

【調査概要】

調査名 :災害時に安心・安全だと思う場所に関する調査

実施期間 :2019年8月1日~8月6日

調査対象者:全国47都道府県771名

調査方法 :インターネット調査