中大規模木造を広めるには用途と工法の最適化による安定供給が必須

住宅以外の建築(非住宅)で中大規模木造を広めていくためには、木や木造の新しい可能性を模索する必要があります。特に中大規模木造を安定供給するためには規格化や合理化が必須となります。そして中大規模木造のポイントは「用途と工法の最適な組合せ」を追求し続けることです。

<このコラムでわかること>

・中大規模木造を取り巻く背景

・中大規模木造を安定供給するためには規格化や合理化が必須

・中大規模木造のポイントは用途と工法の最適な組合せに尽きる

中大規模木造を取り巻く背景

住宅以外の建築(非住宅)で中大規模木造を広めていくためには、これまでの伝統や慣習にとらわれることなく、木や木造の新しい可能性を模索する必要があります。

もともと都市部では、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築がほとんどです。一方で地方では地産地消の考えもあり、木造の建築が建てられています。

現在の木造促進の流れは、木材の自給率を高めるべく、戦後に植樹した木材が多量にあるのでそれを有効に使おうという理由があります。

伐採して植えるという循環を成立させるためには、現在の木造需要だけでは足りず、都市部の建築にも木材利用を進める必要があります。構造として木造を選択するだけではなく、他工法においても内部を木質化することも求められています。

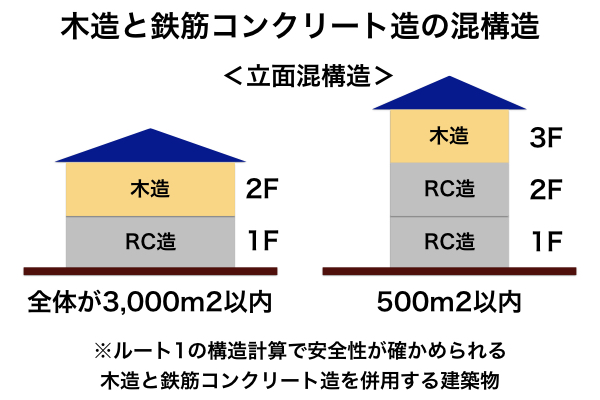

低層の建築物の木造化だけではなく、4階建てや5階建ての中層の建築にも木造化を進める必要があります。2019年の建築基準法改正により、木造でも対応しやすくなることが期待されています。

中大規模木造を安定供給するためには規格化や合理化が必須

木造を広めていくためには、住宅のような小さな木造と、非住宅の中大規模木造の造り方を分けて考える必要があります。

住宅のような小さな木造は、地域にある材を生かして特殊な材を、大工の職人技で建てるといった一品生産の考え方が主流でした。こうした方法ではコスト面でハードルが高く、産業としては成立しません。

非住宅の中大規模木造では、店舗や事務所、倉庫など平面形状や高さ、スパンが似ている建築が多いことが特徴です。そうした建築においては、設計を合理化し、部材を規格化するなどの工夫も可能です。

中大規模木造においては、汎用性の高い住宅用流通製材の活用が基本となり、構造用集成材やLVL、CLTといったものが中心になります。そうした材料をうまく使うことで、中大規模の木造建築の安定供給や大量供給につながります。

中大規模木造のポイントは用途と工法の最適な組合せ

木造は地球環境に優しく、美しいストーリーが描きやすい側面もありますが、情緒的な話だけではなくビジネスとして成立、成長させていく必要もあります。そのためには統一した仕様で数を出していくことが前提になります。

例えば、コンビニエンスストアや郊外型の低層店舗などを計画する場合には、軽量鉄骨と比べて木造にすることで、材料の大量消費に耐えうる供給力や設計・施工に手間軽減など、明確なメリットを示すことが大切です。

木造の場合は、他工法と比較して工事規模も大きくないため、ビジネスとして大きく稼ぐことは難しいです。しかし、木造の良さを活かして合理化、規格化することで、確実に稼ぐ方法を積み上げていくことは可能です。

中大規模木造を的確に実現していくには、計画する建物の用途を分析し、合理的に建築できる工法を選択することが必須となります。

まとめ

中大規模木造を普及させていくためには、「森林のための建築」と「建築のための森林」の両方の視点が重要になります。そのためには、既存の林業や建築業のさまざまなプレイヤーが知見を持ち寄って新たな関係を構築していく必要があります。現在は1社で何もかも独占できる時代ではないので、多くのプレイヤーが参加することで、技術革新が進み、画期的なサービスが生まれます。

NCNへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。