「構造設計から見た、大規模木造の耐久性向上のポイント」セミナーレポート

大規模木造を建設する際に必ず考えておきたいのは「耐久性」へ配慮した設計、施工です。木の特性に関する対策や、点検・メンテナンスしやすい建築物にすることが、建物の維持管理や耐久性向上に大きく貢献します。耐久性に配慮して設計、施工された建築物を、定期的にメンテナンス等を実施することで、建築物の寿命が伸び、結果として発注者に貢献できます。本記事では2021年4月7日に開催されたオンラインセミナー「構造設計から見た、大規模木造の耐久性向上のポイント」の内容についてダイジェストでお伝えします。

<このコラムでわかること>

・大規模木造が建築の世界で注目されている理由

・大規模木造の耐久性の基礎知識

・大規模木造の耐久性に関して注意するポイント

・大規模木造で知っておきたい木材の生物劣化への対策

・大規模木造の耐久性確保に必要な外壁通気構法

・大規模木造の耐久性で重要となる基礎まわりの対策

・大規模木造の耐久性で理解しておきたい屋外使用木材の変色への対策

・まとめ

大規模木造が建築の世界で注目されている理由

木造普及の起点となったのは「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」です。低層の公共建築物は原則として木造化を図るというのが主な内容ですが、その動きが民間建築物への木材利用の促進につながることが期待されています。

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行後は、木造を普及させるために、さまざまな施策が実施されています。

これまでは日本は木を育てる時代でしたが、これからは木を伐採して利活用する時代に入っています。しかし社会情勢が目まぐるしく変わっていく中、特に林業や建設業には固有の課題があり、思うように木造需要が伸びていません。

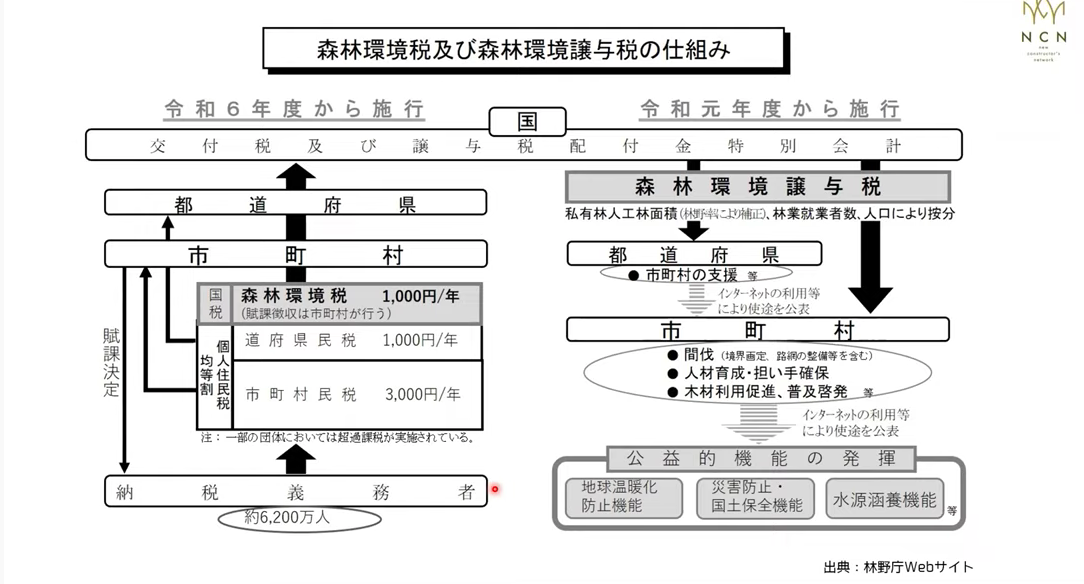

そうした背景もあり、「森林環境譲与税」と「森林環境税」が創設されました。

令和元年度に施行された森林環境譲与税は、森林の公益機能の維持・拡大を目的とし、山間部では森林整備の促進、都市部では木材の利活用・普及啓発が期待されています。

森林環境税は、国内に住所を有する個人から1人あたり年間1,000円を課し、各市町村が個人住民税と併せて徴収する仕組みです。森林環境税は令和6年度から施行される予定です。

関連記事:中大規模木造普及の切り札に。森林環境税と森林環境譲与税とは?

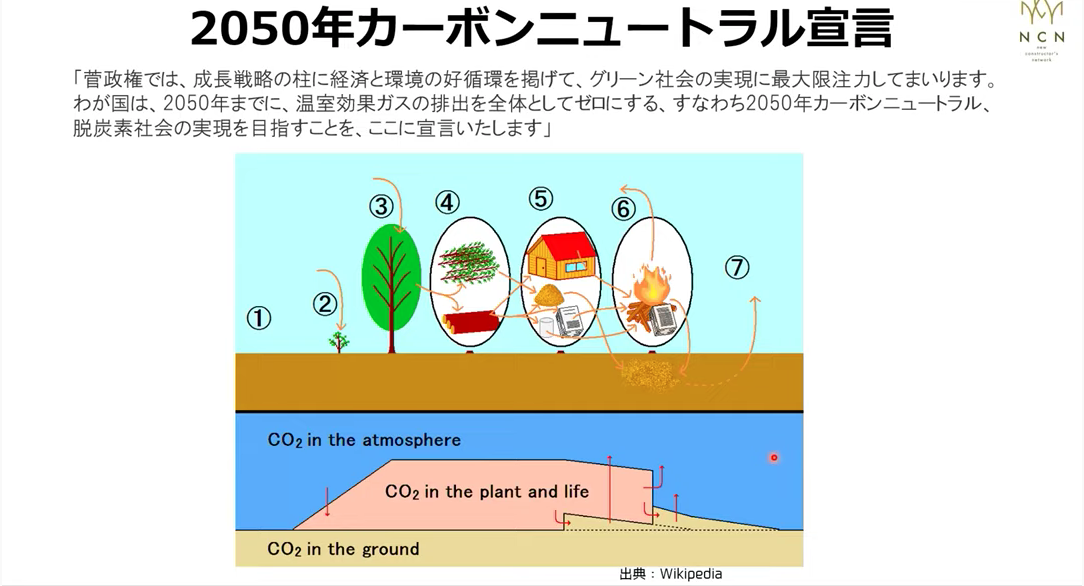

SDGsの急激な浸透もあり、カーボンニュートラルな社会への転換は世界の共通課題です。

菅総理が2020年10月の臨時国会で「2050年カーボンニュートラル宣言」をおこなって以来、メディアなどで「カーボンニュートラル」という言葉を見聞きする機会が増えています。

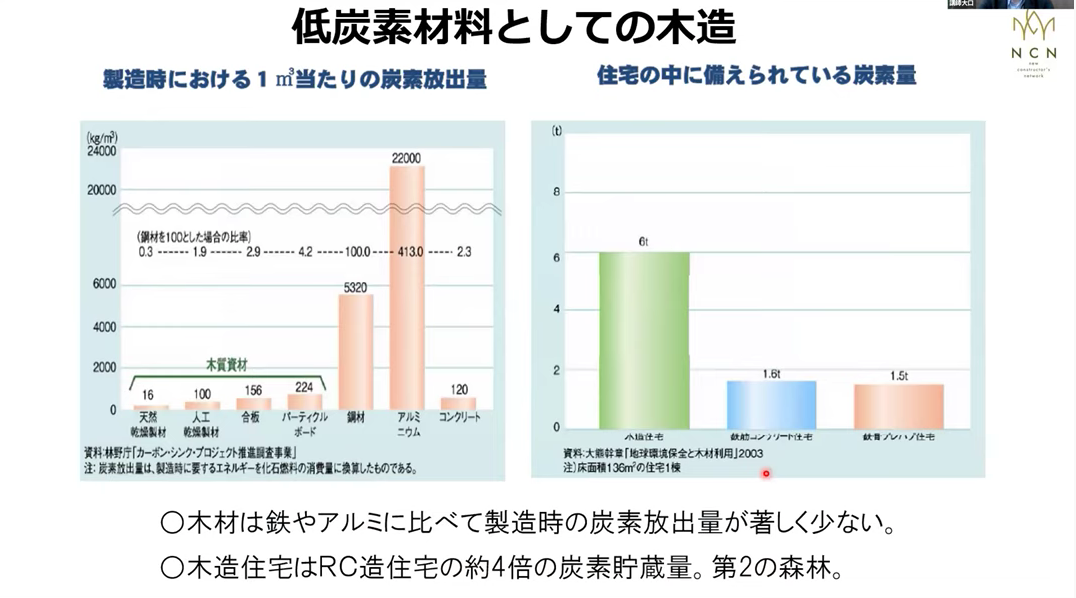

人為でCO2を固定する方法は、森林を造成して木材を利用する以外に有効な技術はまだないと言われています。森林はCO2を吸収するとともに、木材として利用することで長期間貯蔵可能になります。

関連記事:大規模木造とSDGs・脱炭素・ESG投資の相性が良い理由

さまざまな観点で、木材活用が注目される時代を迎えています。

大規模木造の耐久性の基礎知識

木材は、天然素材(生物体)です。その特性を正しく理解することが、大規模木造の実務に求められます。

木材の耐久性を考える際のキーワードは下記です。

・生物劣化

・水分

・気候

・維持管理

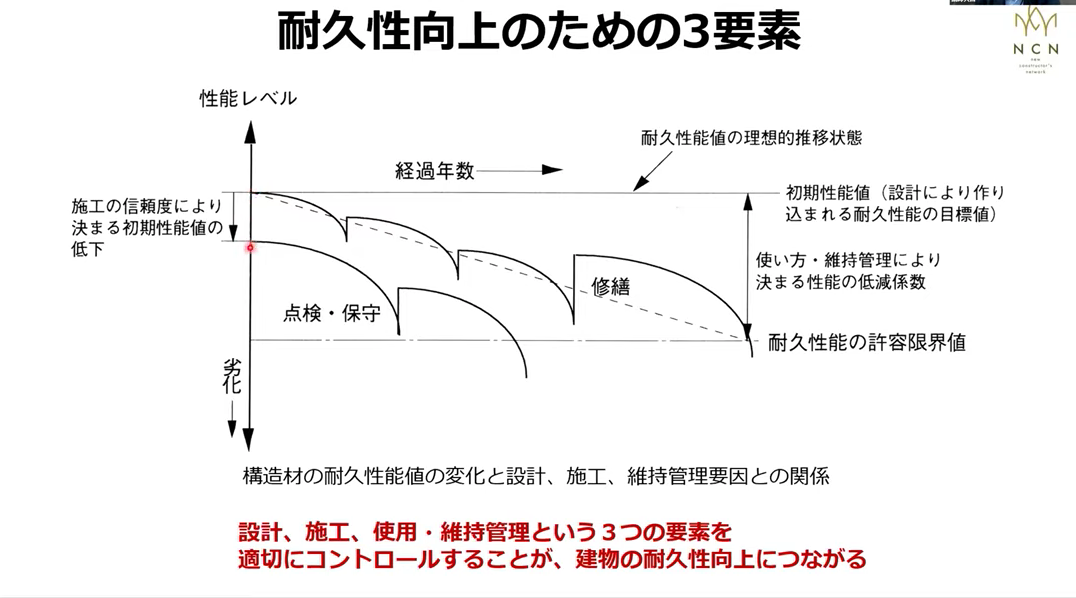

建物の耐久性向上には、「設計」「施工」「使用・維持管理」という3つの要素を適切にコントロールすることが重要になります。

正しい知識で設計しているか、設計内容を正しい施工で実現できるか、建物使用開始後に定期的に点検、メンテナンスを実施しているかなどがポイントになります。

大規模木造の耐久性に関して注意するポイント

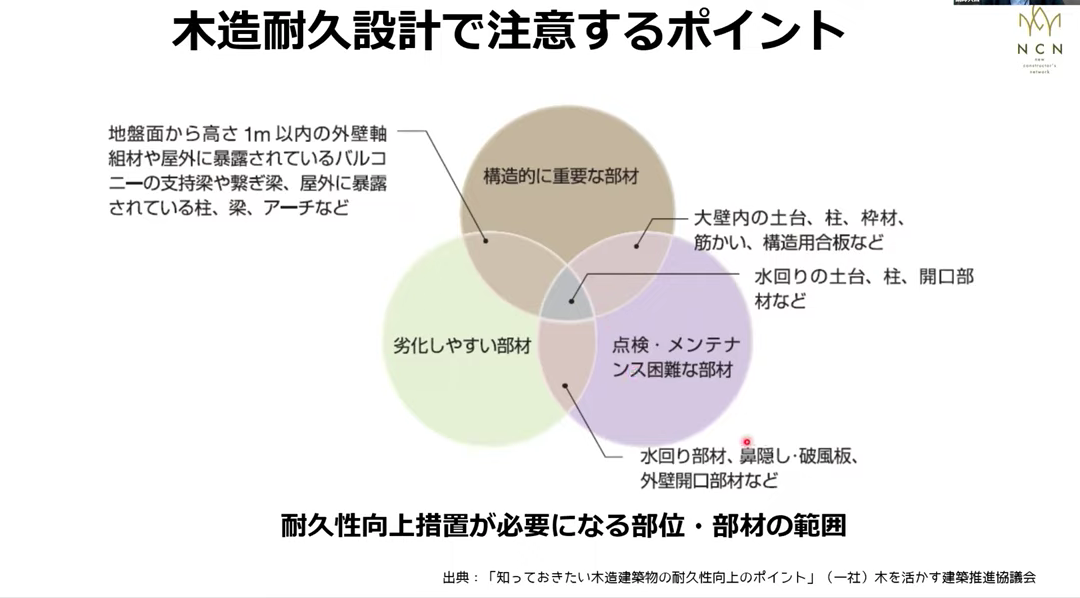

大規模木造の耐久性向上に措置が必要になる部位・部材の範囲は3つの要素に分けられます。

・構造的に重要な部材

・劣化しやすい部材

・点検・メンテナンスに困難な部材

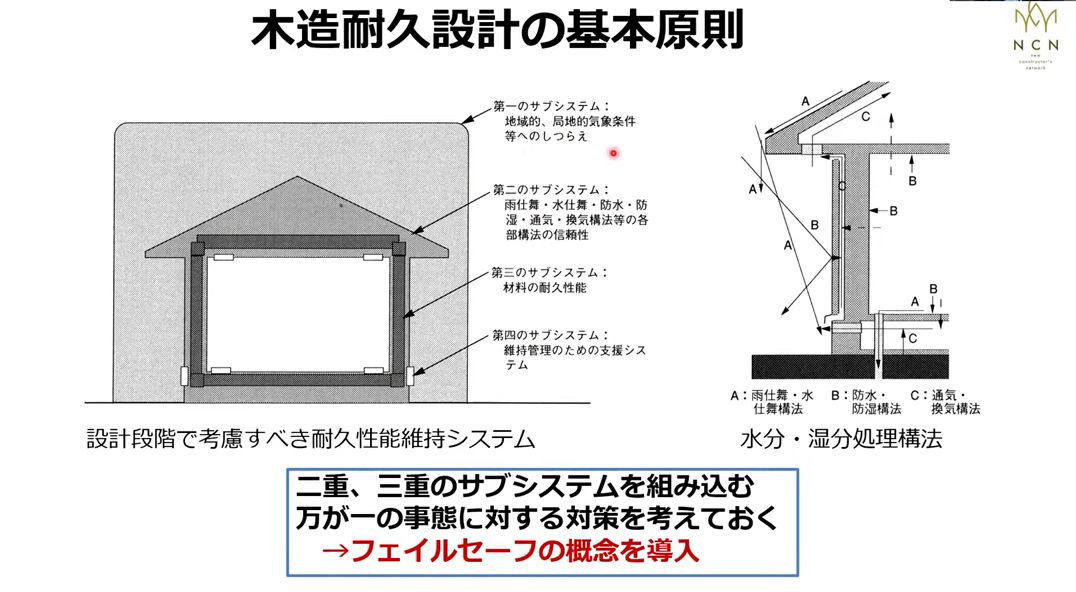

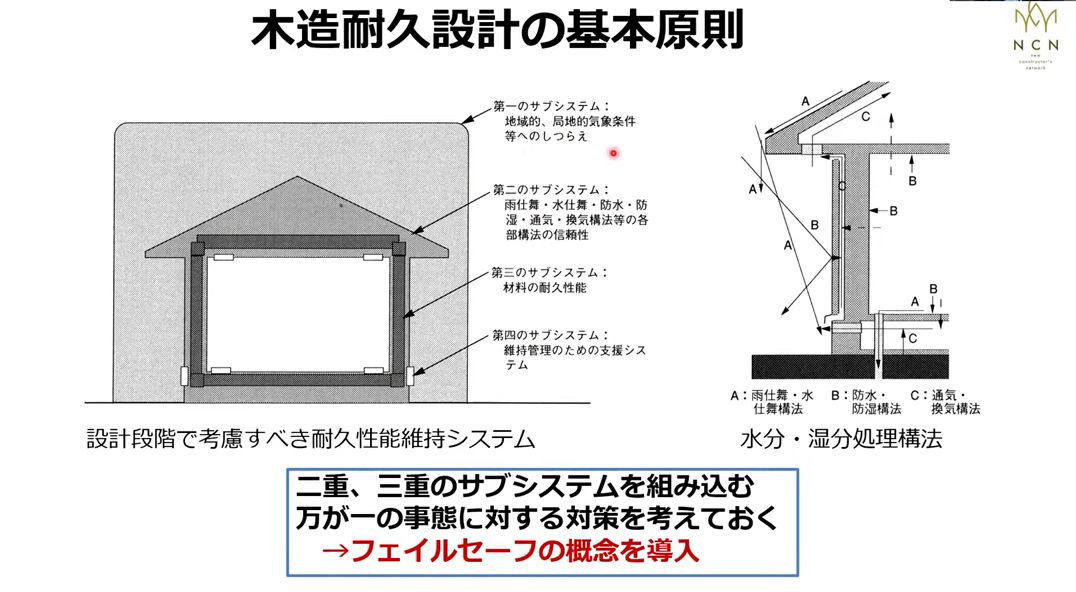

大規模木造の耐久性向上における設計の基本原則は、下記の2点を両立させることです。

1.木質構造材の耐久性能を確保する基本は、「材料そのものを耐久性の高いものにする」

2.材料の耐久性能を低下させる原因となる「水分・湿分を長期間継続的に作用させないシステム」を作り込むこと

基本原則を徹底した上で、万が一の事態への対策を考えておくことが必要です。

基本原則を徹底した上で、万が一の事態への対策を考えておくことが必要です。

大規模木造で知っておきたい木材の生物劣化への対策

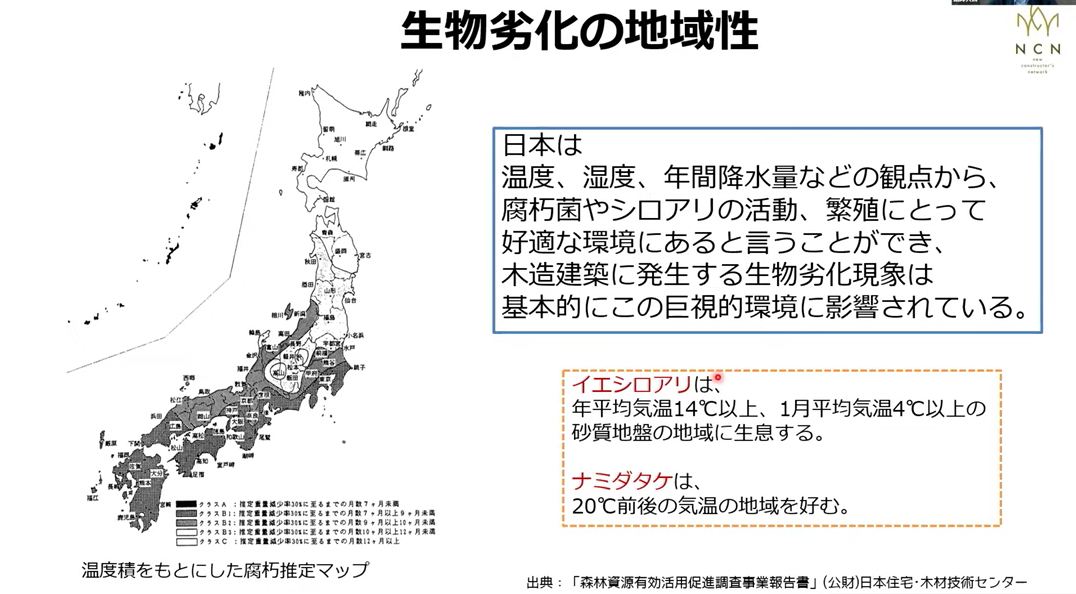

日本の高温多湿で雨の多い気候は、腐朽菌やシロアリの活動、繁殖にとって好適な環境であることから、木材建築に発生する木材の生物劣化現象への対策が求められます。

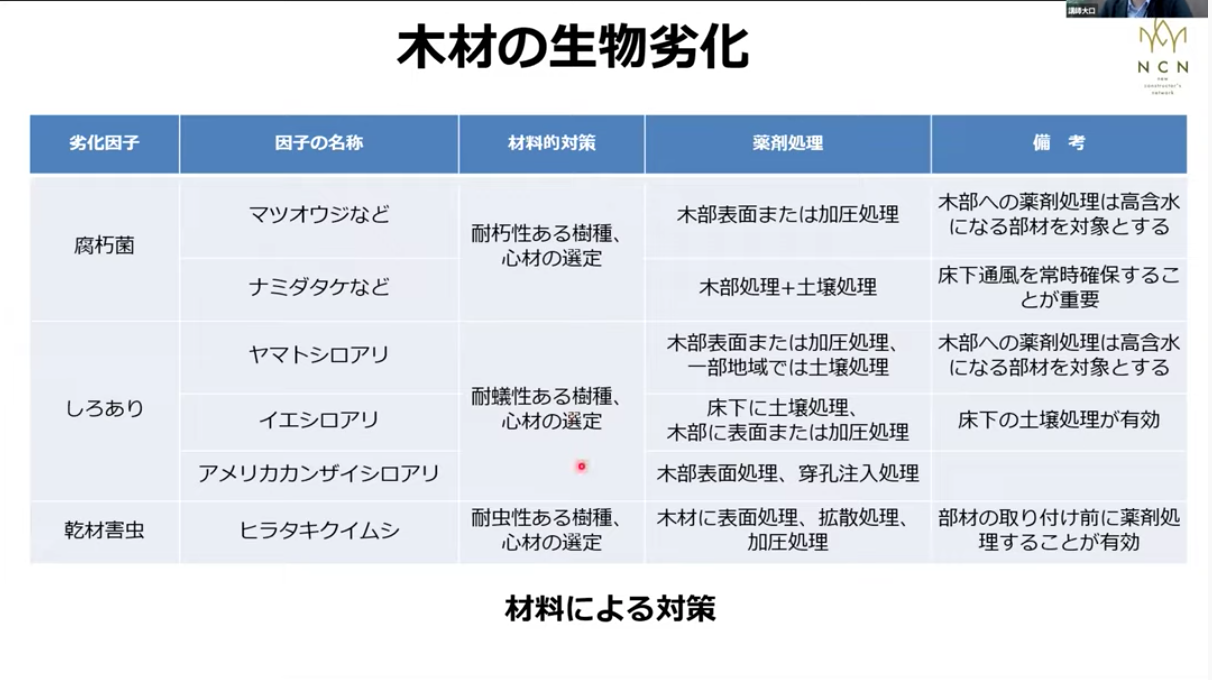

1.材料による対策:劣化因子ごとに木材の薬剤処理や建築的な対応を併用

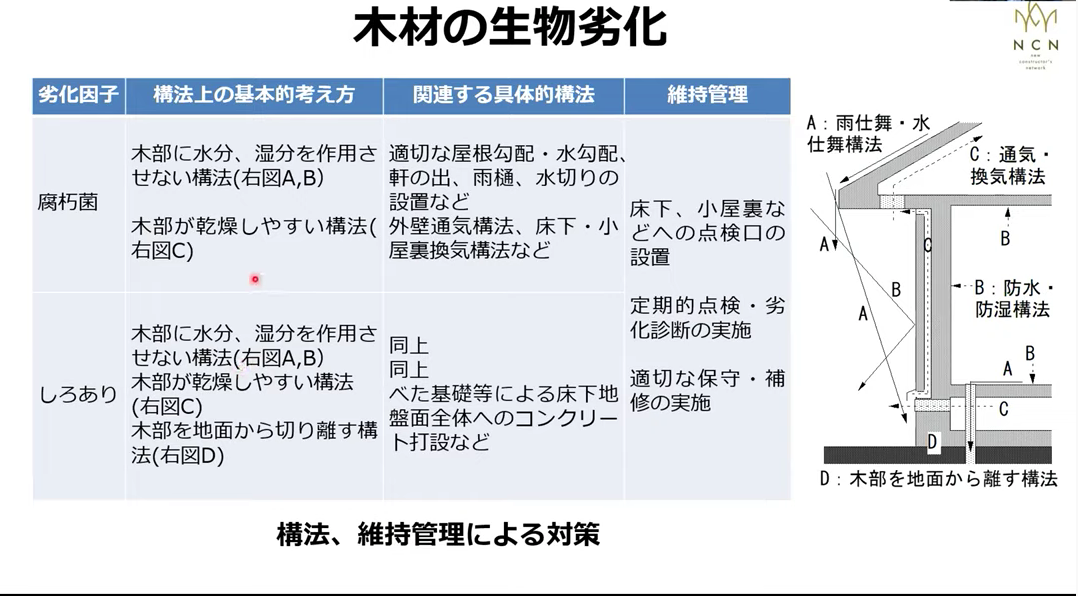

2.構法、維持管理による対策:劣化因子ごとに木部に水分・湿分を作用させない構法を実施

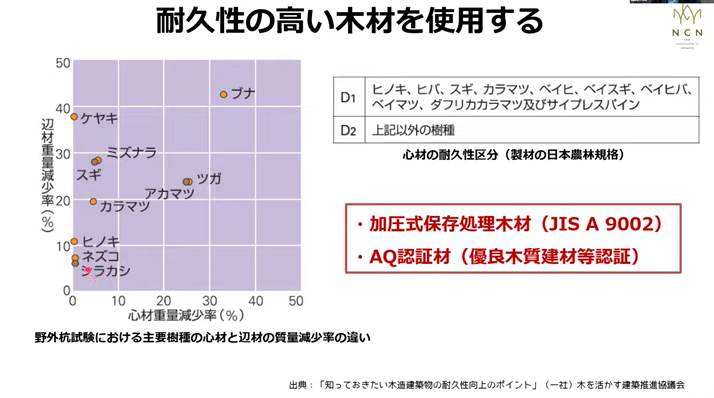

3.耐久性の高い木材を使用する:心材、辺材の特性を理解して材料を選定

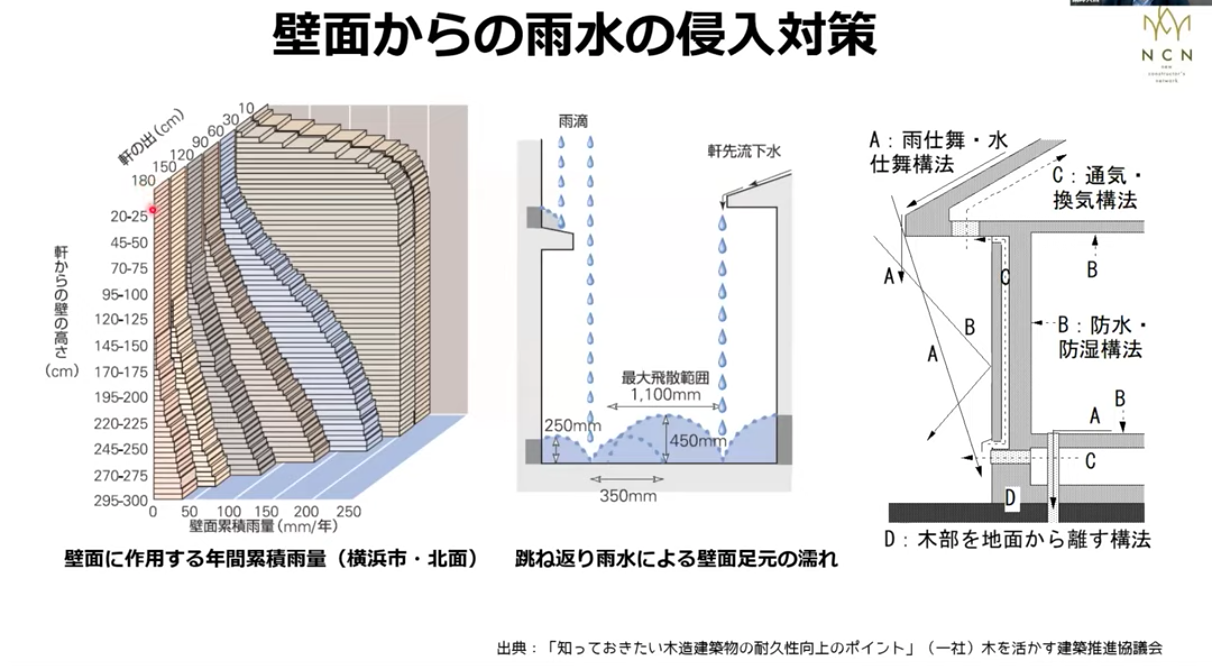

4.壁面の雨水の進入対策:軒の出による雨水対策など、木部を地面から離す構法等を実施

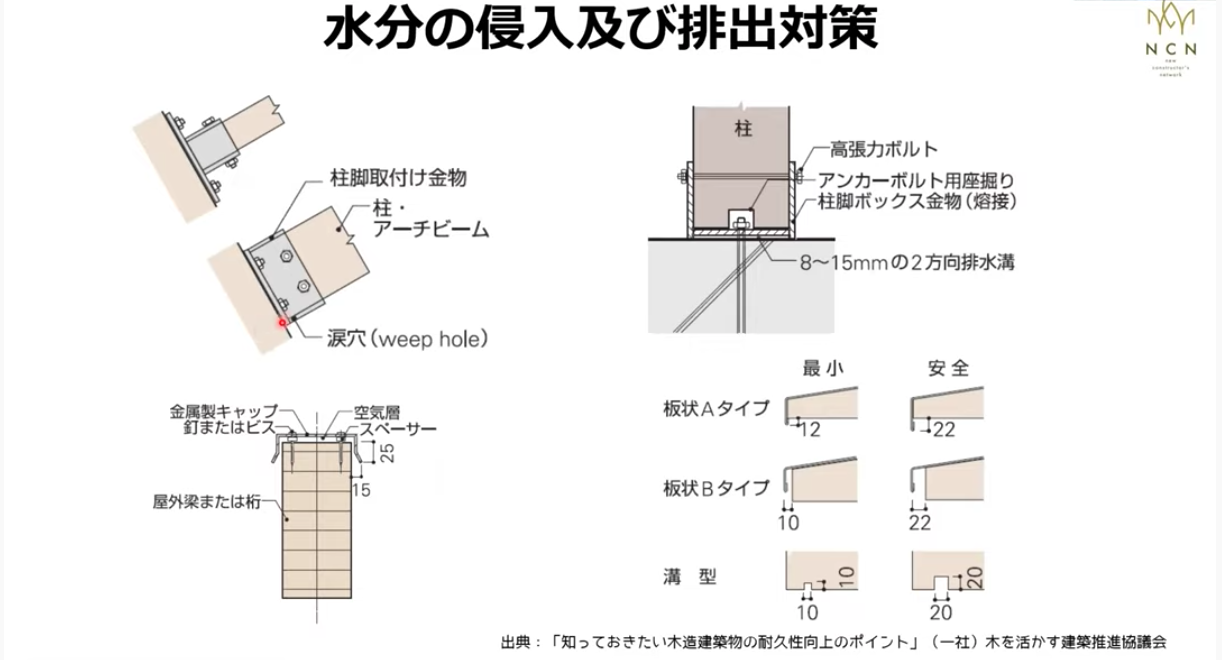

5.水分の侵入および排出対策:木部の小口に水が触れない工夫等を実施

「木は水に弱い」ということを前提に、いかに水と触れさせないように設計・施工することが重要です。

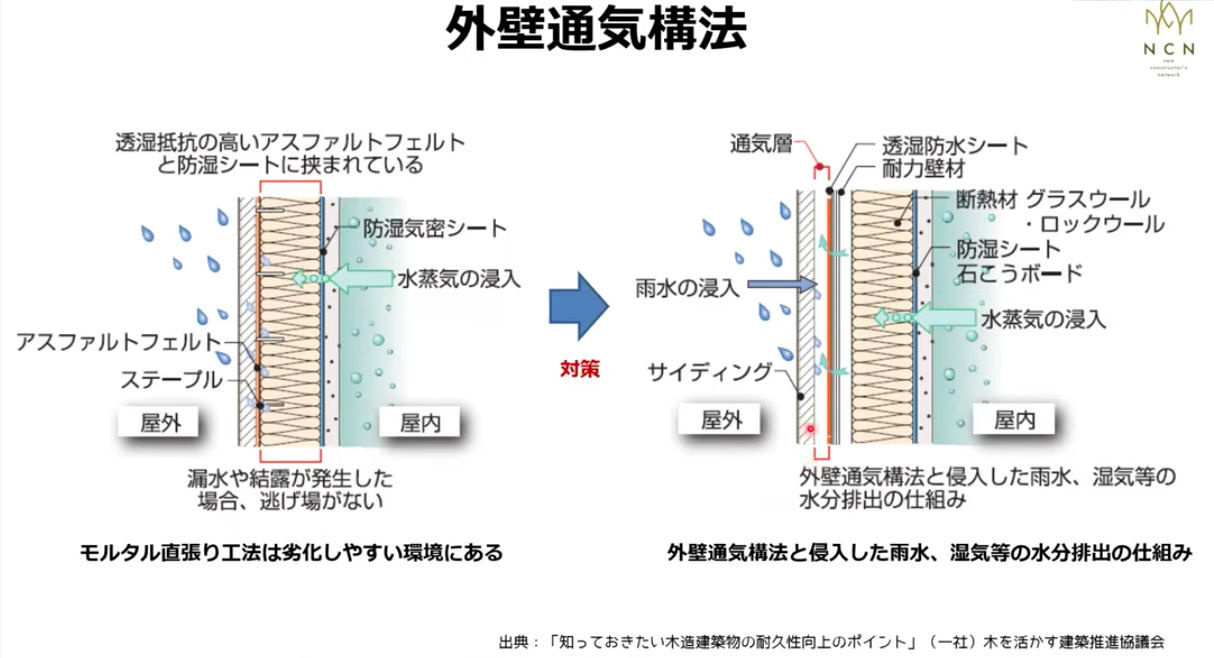

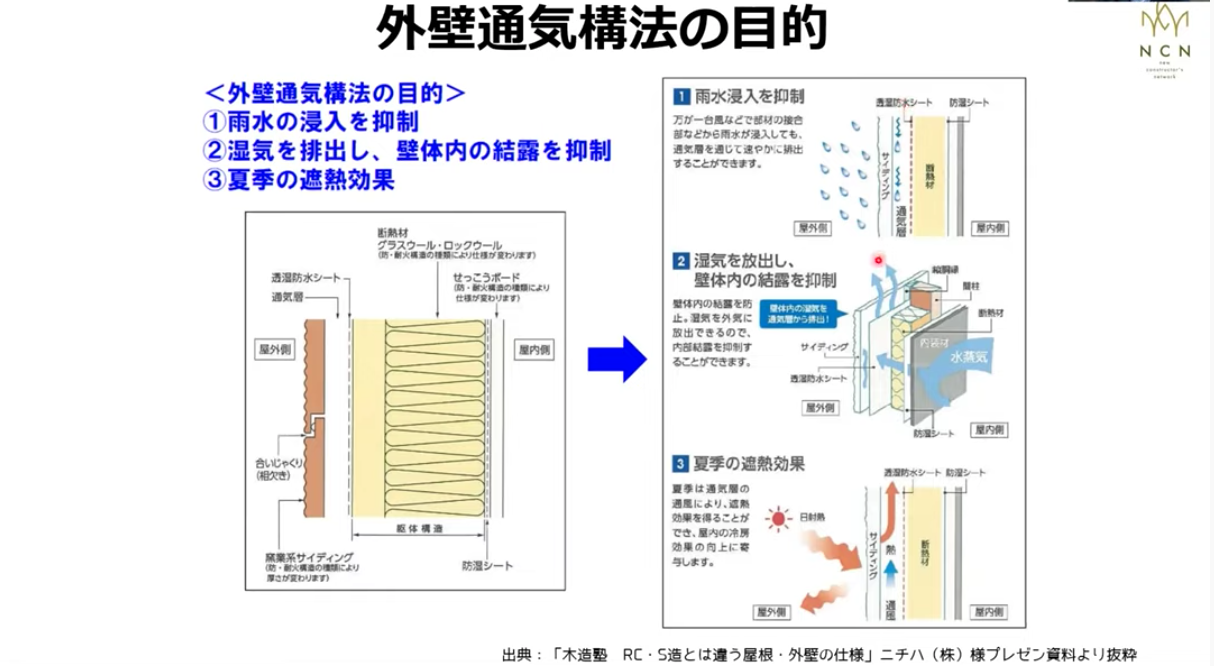

大規模木造の耐久性確保に必要な外壁通気構法

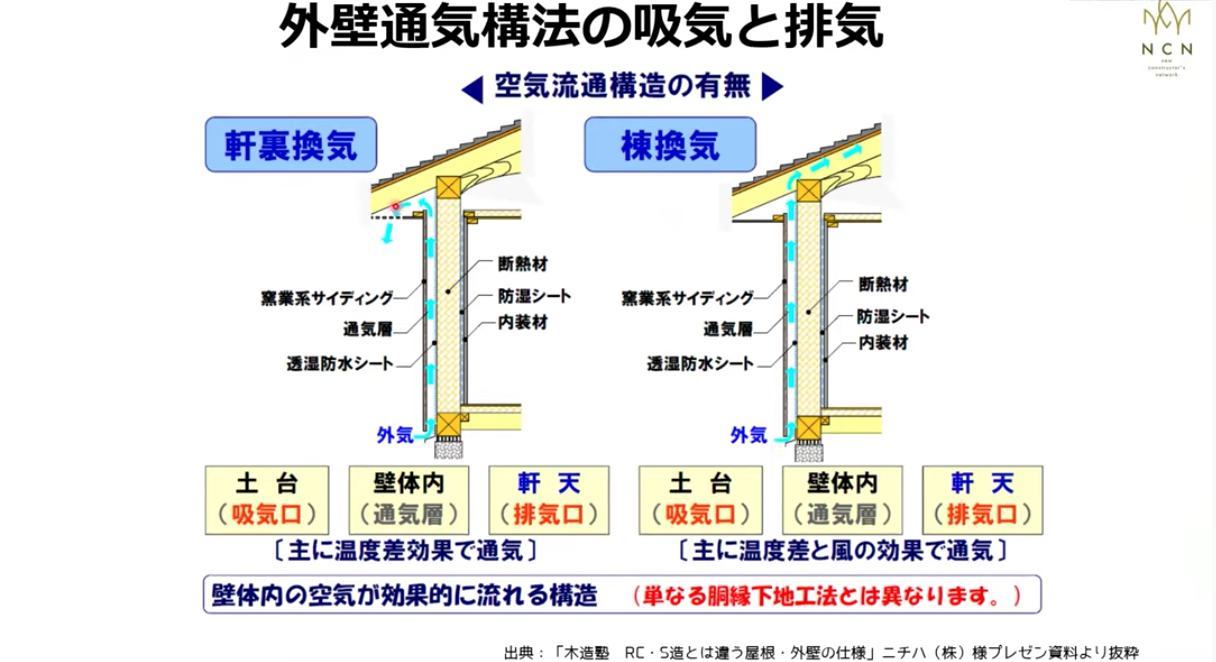

大規模木造の耐久性確保には外壁通気構法が必須となります。外壁通気構法とは、外壁材と防水紙の間に通気層を設け、発生した水分を屋外に排出する仕組みです。

<外壁通気構法の目的>

<外壁通気構法の目的>

1.雨水の侵入を抑制

2.湿気を排出し、壁体内の結露を抑制

3.夏季の遮熱効果

外壁通気構法の注意点としては、空気が適切に流れる必要がありますので、屋根面や壁体面で「吸気」と「排気」が可能になる建築ディテールが重要です。

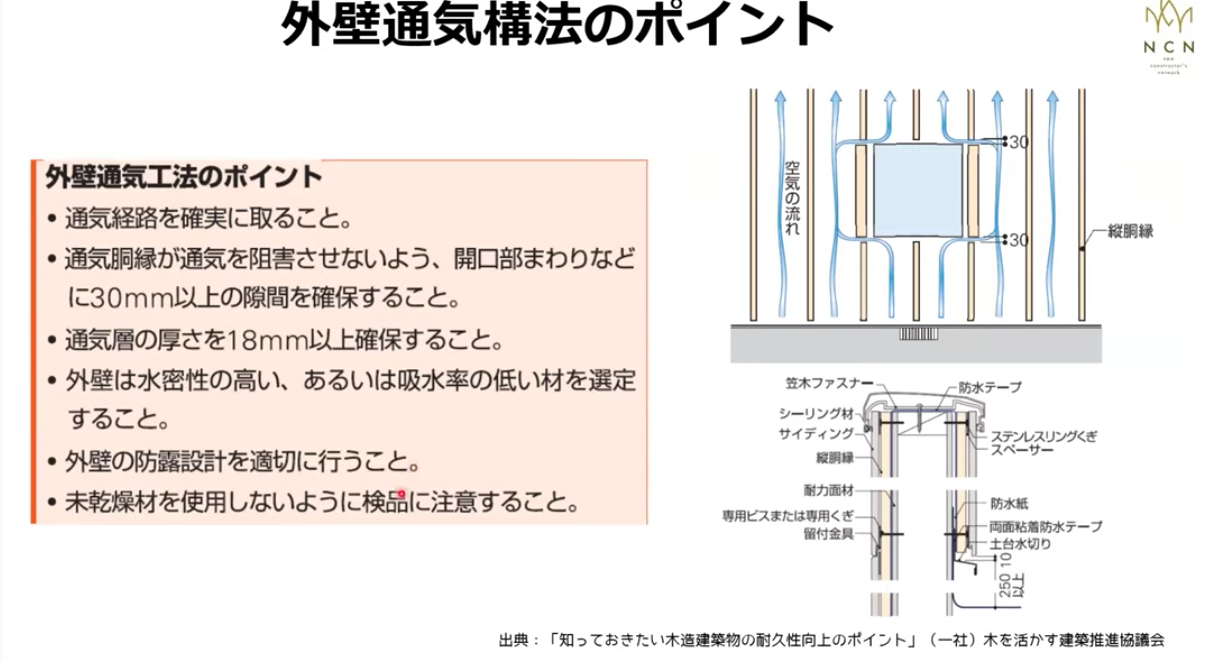

外壁通気構法のポイントは、上記の画像内容となります。

外壁通気構法のポイントは、上記の画像内容となります。

通気経路を適切に確保し、結露対策等を正しく実施することが重要です。

大規模木造の耐久性で重要となる基礎まわりの対策

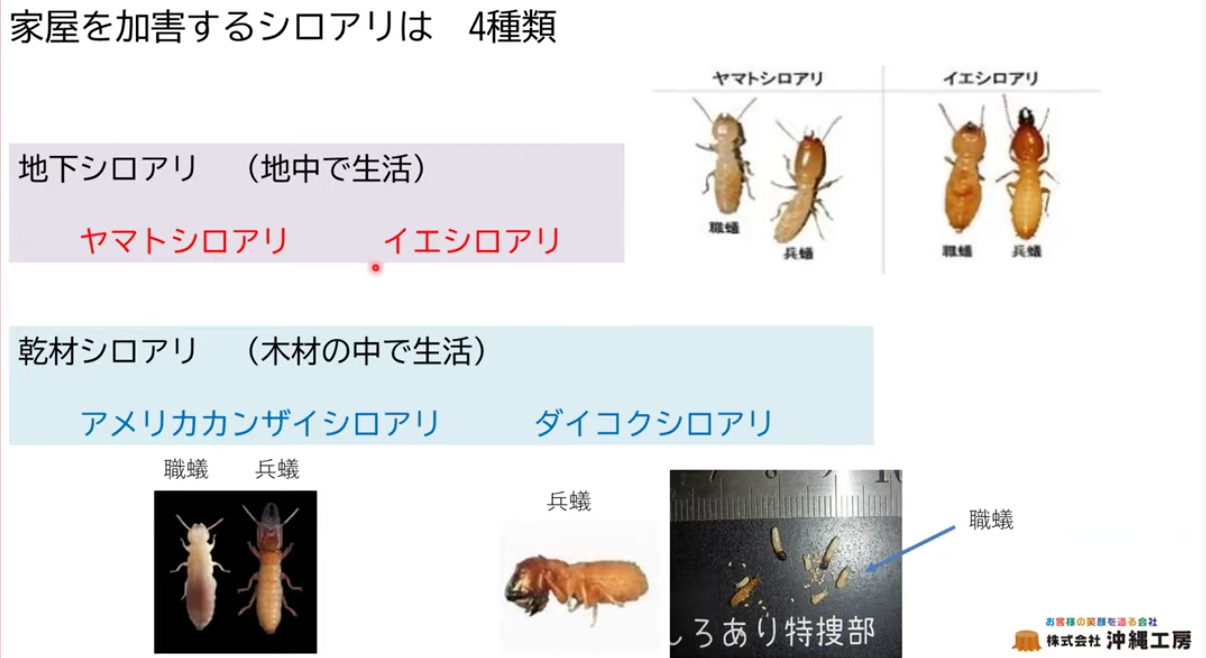

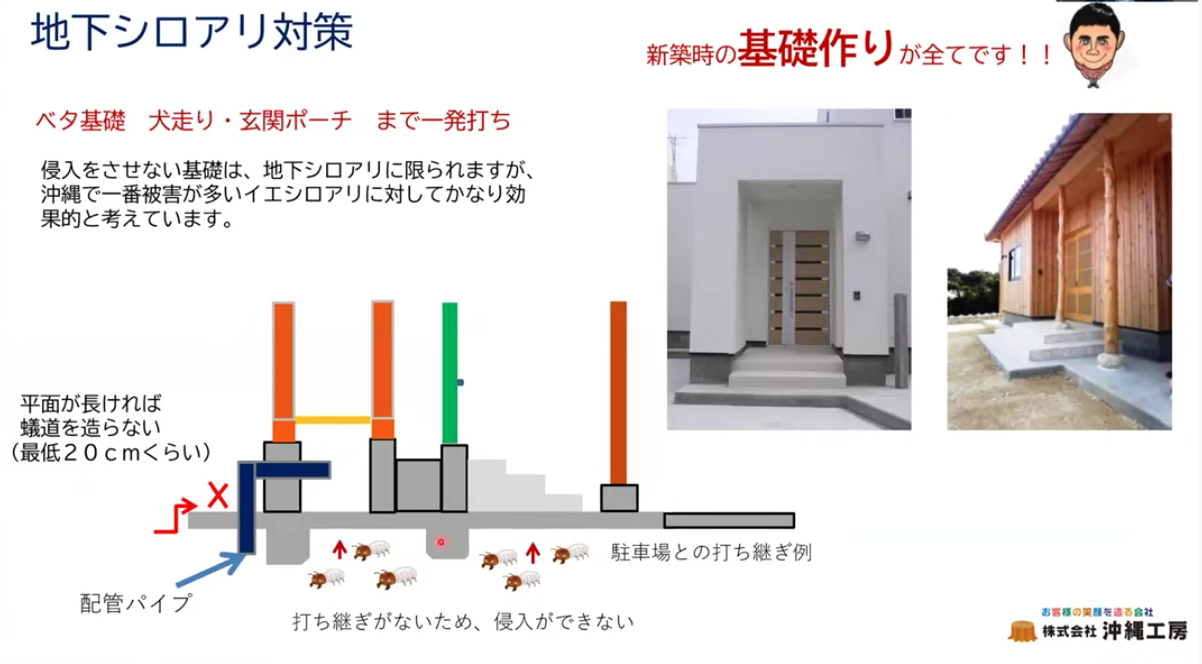

大規模木造の耐久性向上にはシロアリの特性を理解して対策を講じる必要があります。代表的なのは、地下シロアリ(地中で生活)と乾材シロアリ(木材の中で生活)です。

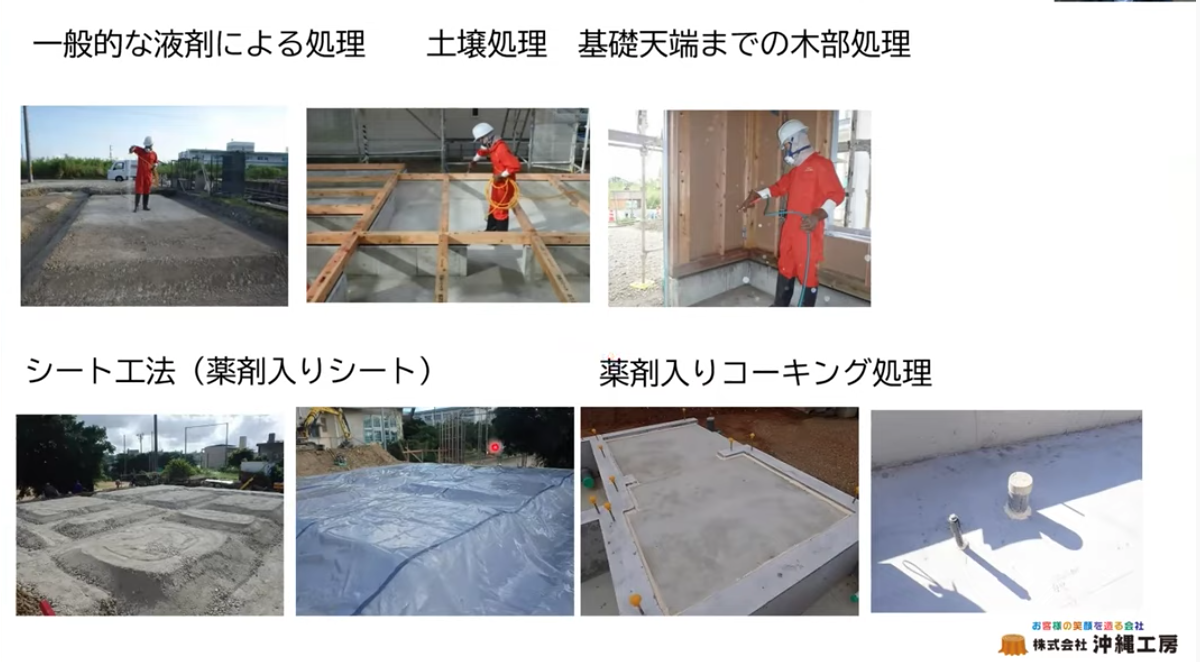

建築的な対応としては、主に基礎まわりです。溶剤による処理を実施します。

建築的な対応としては、主に基礎まわりです。溶剤による処理を実施します。

地下シロアリ対策としては、地中から基礎に侵入できない対策を徹底することです。

大規模木造の耐久性で理解しておきたい屋外使用木材の変色への対策

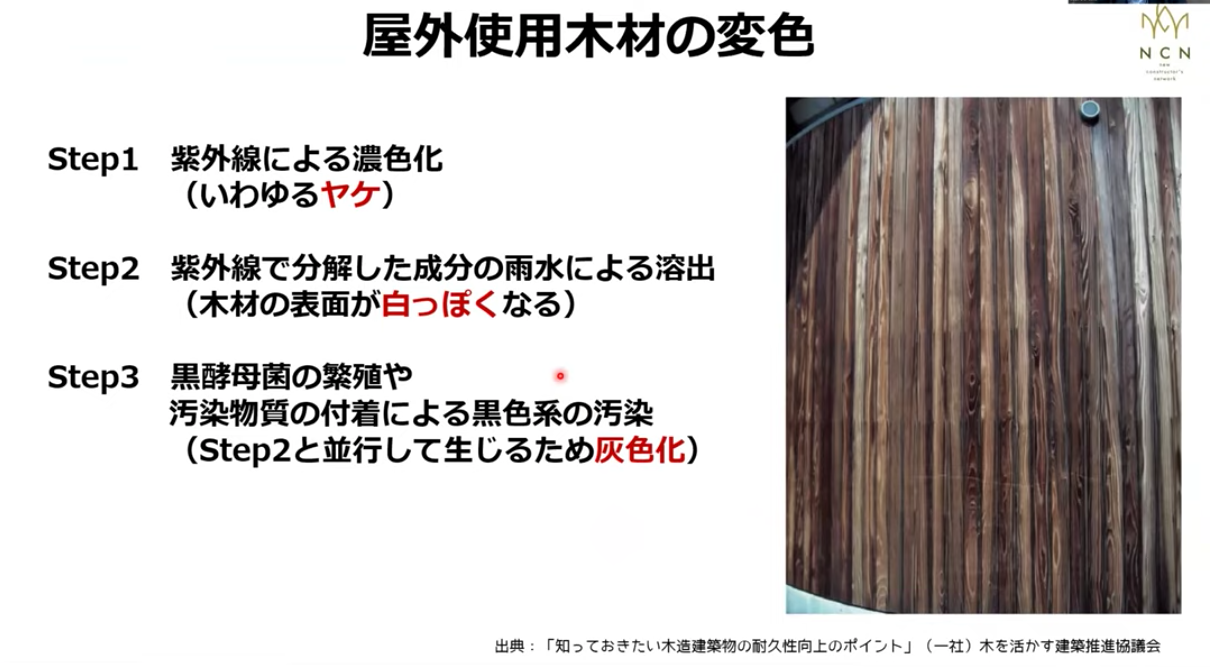

大規模木造の耐久性向上には、屋外使用木材の変色を理解して対策を講じる必要があります。

屋外使用木材の変色は、下記のように3つのステップで進行します。

・紫外線による濃色化(木が焼ける)

・紫外線で分解した成分の雨水による溶出(木が白っぽくなる)

・黒酵母菌の繁殖や汚染物質の付着による黒色系の汚染(木が灰色化する)

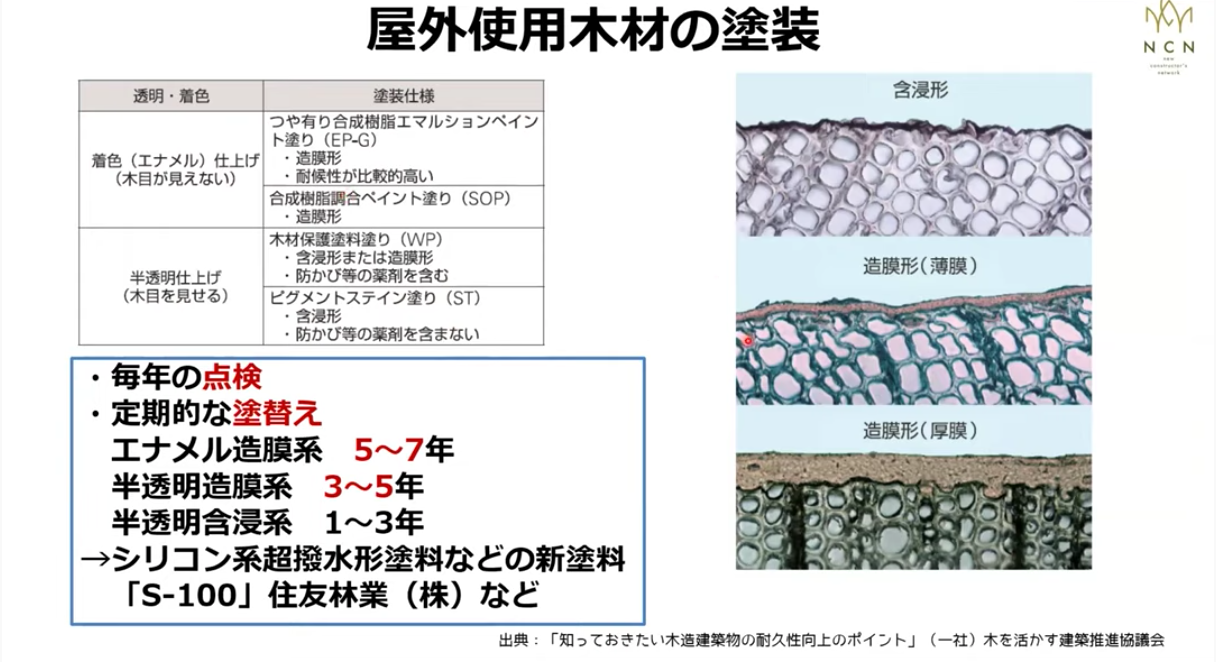

外壁材などに木材を使用する場合には、毎年の点検と定期的な塗り替えが前提となります。

まとめ

木造で施設を計画する際には、日本の気候を考慮した耐久性への対策が求められます。木材の特性をふまえた設計・施工を行ない、維持管理やメンテナンスに配慮した建築物とすることで、耐久性が向上し、結果として長持ちする木造建築となります。

木造の耐久設計の基本原則は、二重、三重のサブシステムを組み込み、万が一の事態への対策を考えておくことです。

木造の耐久設計の基本原則は、二重、三重のサブシステムを組み込み、万が一の事態への対策を考えておくことです。

現在、大規模木造の普及に向けて、国からの助成金等が発表されています。令和3年JAS構造材個別実証支援事業の内容が発表されました。この事業はJAS構造材を活用する実証的取り組みに対し、その木材の調達費の一部が助成される仕組みです。株式会社エヌ・シー・エヌでは、建築実務者向けに向けて、通常の構造設計や構造躯体供給に加えて、助成金情報の発信や申請のアドバイス、サポートを提供しています。

関連記事:【助成金情報】令和3年JAS構造材個別実証支援事業まとめ

NCNでは、大規模木造に取り組む設計者・施工者のために「大規模木造オンラインセミナー」を開催しています。大規模木造に関するさまざまなテーマをオンライン形式で皆様にお届けするセミナーです。

興味があるテーマのセミナーを自由に選択していただき、受講することが可能です。毎回、テーマを変えて大規模木造に関する情報提供をさせていただきます。本セミナーは下記リンクより動画で視聴することが可能です。

本セミナーには、工務店様や建設会社様など、大規模木造に関心のある建築実務者の方に多数ご参加いただきました。これから大規模木造に取り組む建築実務者の皆様に対して、NCNから特にお伝えしたいことは下記です。

・大規模木造に取り組むことは、決して難しいことではない

・大規模木造の実務を合理的に進めるには、木造に詳しいパートナーを選ぶ必要がある

NCNは構造設計から生産設計(プレカット)までのワンストップサービスが強みです。計画段階からご相談いただくことで、木構造デザインの木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談いただくことで、合理的に設計を進めていただければと考えております。

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。